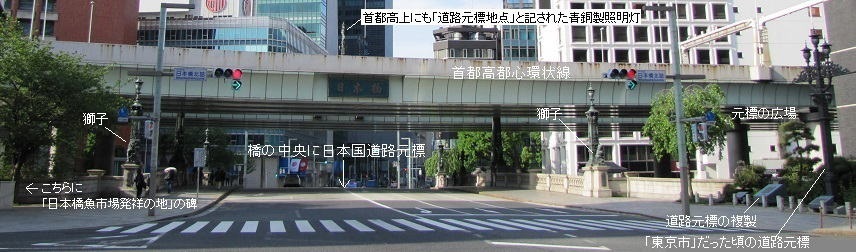

①橋の北側、「日本橋北詰」交差点から見た「日本橋」。橋の下には日本橋川が流れ、橋の上には首都高が通る。 ちなみに、この交差点の地点は標高4mです。 |

日本橋 にほんばし 日本国道路元標

東京都中央区日本橋1丁目と日本橋室町1丁目を結ぶ、日本橋川に架かる橋。中央通りが通る。慶長8年(1603)徳川家康が征夷大将軍となり、江戸の海岸埋め立て工事や町の整備を始めた頃に創架。五街道の起点となる。明治初期頃までは木橋であった。現在のルネサンス様式のアーチ型石橋は明治44年(1911)に竣工。長さ49m、幅27m。橋の四隅に掲げられている橋名標の「日本橋」「にほんばし」の文字は15台将軍徳川慶喜の揮毫。日本橋の上を横切る首都高は、1964(昭和39)年東京オリンピック前年の昭和38年に開通(呉服橋出入口―京橋出入口区間)。

グーグル地図

|

【国指定重要文化財「日本橋」】平成11年5月13日指定 構造 形式:石造二連アーチ橋 高欄付(青銅製照明灯を含む) 附 東京市道路元標 一基 所有者: |

①橋の北側、「日本橋北詰」交差点から見た「日本橋」。橋の下には日本橋川が流れ、橋の上には首都高が通る。 ちなみに、この交差点の地点は標高4mです。 |

②橋の中央に日本国道路元標と記されたプレートが埋め込まれています。 道の真ん中まで行って道路元標の写真を撮りたかったのですが危ないし、なんか恥ずかしかったのでヤメタ。 まったく同じに複製された道路元標が橋の北側にあります。 なのでレプリカのほうの写真を。 ↓ |

| ③ 元 標 の 広 場 |

橋の北詰め西側に「元標の広場」があります。 昔は橋の中央に、照明灯型の東京市道路元標が立っていました。 (明治22年1889年~昭和18年1943年の間は、現東京23区一帯は東京市でした!) この照明灯型の東京市道路元標は、当時この橋を通っていた東京市電(都電)の 架線柱も兼ねていました。 昭和47年(1972)都電の廃止とともに現在のプレート型に変更。 プレートの文字は当時の総理大臣佐藤栄作の揮毫。 |

こ ち ら の 道 路 元 標 は レ プ リ カ |

④首都高にも! 首都高上にあるのは、 元標の広場にある東京市道路元標と 同じ形状のものですが、 柱の部分には「道路元標地点」と 記されています。 ↓ |

⑤日本国道路元標プレートの真上に首都高の「道路元標地点」照明灯 |

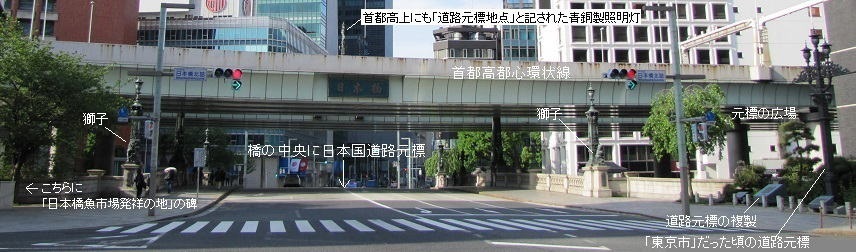

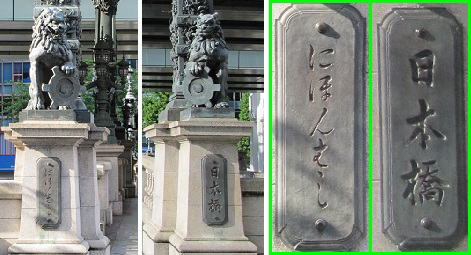

⑥橋の4隅にいる獅子像の下に掲げられている 橋名標の「日本橋」「にほんばし」の文字は、 江戸幕府最後の将軍徳川慶喜の字です! ひらがなのほう、「にほんばし」と書いてあるんだけど 「にほんむし」に見える。難しいなあ。 |

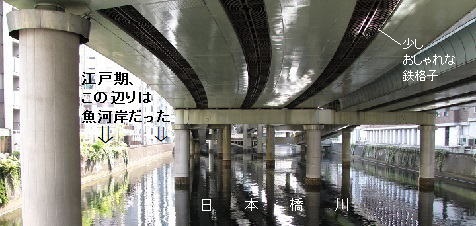

⑦かつて日本橋から東の江戸橋との間の北岸に 魚河岸があり、日本橋魚河岸と呼ばれていた。 魚市場が立ち並び、川には魚を積んだ船が何艘も集まり、 活気あふれる場所だったようです。 1923年(大正12年)に起きた関東大震災後、 この魚市場は築地に移転、築地市場へと発展。 |

| ⑧ 日 本 橋 外 観 |

ここにも獅子がいる ・ᴥ ・ そして・・・、東京大空襲で落とされた焼夷弾による焦げ跡(橋の西側)。 ほかにもあるらしい。 戦禍をくぐりぬいてきた橋でもある。 |

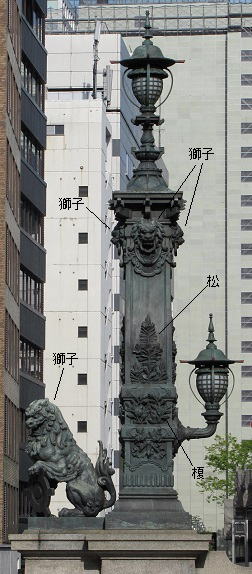

⑨ 橋 の 4 隅 に 立 つ 青 銅 製 照 明 灯 と 獅 子 像 |

|

⑩ 獅子 狛犬ではありません! 阿吽の呼吸をとっています。 手を掛けているのは東京都の紋章。 当時の東京市の守護と威厳を表現した像らしい。 |

| ←街道沿いには松が植えられ、 一里塚には榎(えのき)が植えられたことから 青銅製の照明灯には松と榎のレリーフが ほどこされている。 |

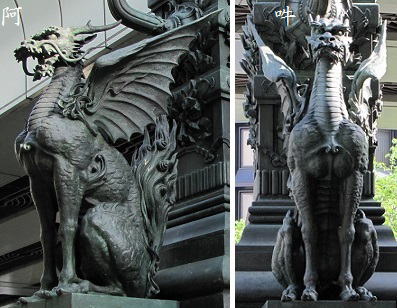

⑪橋の欄干中央に麒麟(きりん)! と、いわれるが・・・・。 一見、ドラゴンかと・・・・。 本来、麒麟に羽は無いと思う。 |

⑫麒麟かー。ん~~、これ、麒麟じゃないよ~! 羽を付けなくても良かったのにー。 なんか付けちゃったんだな~。背中が寂しかったのかな。でも蛇足!! 和洋折衷で日本らしいのかも知れない。 |

| ⑬ 花 の 広 場 |

「花の広場」と名される 日本橋南詰め西側のこの場所。 かつて江戸期には高札場がありました。 「生類憐みの令」や 「目安箱設置」などの高札も ここに立ったらしい。 そしてこの場所の向かい側 (南詰め東側)には、 罪人の晒場(さらしば)があったらしい。 現在、交番がある前の辺りの 広いスペースがそれかなあ? なんか怖い。 |

厳つい容姿だが優しい霊獣、麒麟きりん

ちなみに、これが麒麟の基本形?に近い。(浅草神社の拝殿に描かれていたもの) 調べてみると、体は鹿、尾は牛、足は馬に似た、中国古代の想像上の霊獣・瑞獣で、額には一本の角があり、その角(つの)の先は肉があるので、殺傷能力が無いということです。しかも虫も踏まず、草も踏まず、生物を食さずという徹底ぶり。 聖人が出て天道が行われるときに麒麟は現れるという。 浅草神社の麒麟は角が2本だったので基本形から少し外れる。 |

「仁を含み、義を懐き(いだき)、音、律呂に中り(あたり)、行歩規に中り、折旋矩に中る。土を択びて践み、位平にして、然る後、処るに群居せず。旅行せず。紛兮として其れ質文有り。幽間なるときんば循環如たり。動くときんば容儀有り。」『説苑・一八』

この1本角の麒麟が西洋に伝わってユニコーンとなったという説あり。

※『大辞林』に、麒麟に翼があるという記述を発見。一説に雄を「麒」、雌を「麟」とする。という記述もある。

ちなみに「麒麟」という漢字の左側の偏は「鹿」ですが、駿馬・名馬の類を表すときの「きりん」は、左側の偏が「馬」で、「騏驎」と書きます。(「鹿」偏の場合は瑞獣のことをいう。英語だとkylin[kāilin/kī:līn]です。動物のキリンはgiraffe)

キリンビールのマークの麒麟 「キ」「リ」「ン」の隠し文字がはいっています。 キリンビールは三菱系なので、その三菱創業者岩崎弥太郎と関係のあった坂本龍馬を暗示してのマークともいわれる(頭は「龍」、体を「馬」として「龍馬」)。龍馬ビール? |

☘

ちなみに大阪の道頓堀川に架かる日本橋は「にっぽんばし」と読みます。江戸の日本橋同様、徳川幕府によって架けられたそうです。