①八丁湖 人工的に造られた沼で、約52000㎡。 反時計回りに周遊道を進む。 |

②黒岩横穴群 古代人の横穴式の墓跡といわれる。 これを左手に見ながら進む。 |

日帰り登山へGO! > 埼玉県 > ポンポン山 ついでに埼玉古墳群

| ポンポン山 ぽんぽんやま 標高33m 八丁湖から散策 地理院地図 | |

| 八丁湖からの散策。ポンポン山まで約40分。 | 埼玉県比企郡吉見町 |

| 吉見町大字田甲にある小岩山。玉鉾山(たまぼこやま)ともいう。山頂の少し下に高負彦根神社(たかおひこねじんじゃ)がある。高負彦根神社の創建は和銅三年(710)と伝わり、『延喜式』神名帳に記される横見郡三座のうち「高負比古神社(たけふひこのじんじゃ)」が当神社といわれる。古くは玉鉾氷川明神とも呼ばれていた。祭神は、味鉏高彦根尊(あじすきたかひこねのみこと)・大己貴尊(おおなむちのみこと)とされるが、素戔嗚尊名(すさのおのみこと)ともいわれる。神社社殿の裏側の高台が山頂。山名の由来は、山頂と神社の間の、山頂寄りの地面を強く踏み鳴らすと「ポンポン」と音が反響することから。この音は、地下に空洞があるという説やローム層と砂岩の境界面で音波が跳ね返るので音が鳴るという説などがある。ポンポン山の南側はポンポン山公園となっている。大阪府高槻市と京都府京都市西京区の県境にもポンポン山と呼ばれる山(679m)があり、こちらも山頂で足踏みすると「ポンポン」と鳴るらしい。 | |

| 関越自動車道東松山I.C.の北東約7kmの所 八丁湖の駐車場(トイレあり)⇒グーグルマップ | |

| 車で直接ポンポン山(高負彦根神社)へ行く場合は、ポンポン山公園の℗駐車場が、高負彦根神社の西方(徒歩約160m)にあります。グーグルマップ | |

2007.7.鷹乃学習

①八丁湖 人工的に造られた沼で、約52000㎡。 反時計回りに周遊道を進む。 |

②黒岩横穴群 古代人の横穴式の墓跡といわれる。 これを左手に見ながら進む。 |

③道標に従いポンポン山方面へ進む。一旦、車道に出てまた山中へ。 |

|

④ 変 な キ ノ コ 発 見 ! |

⑤また、車道に出る。 ポンポン山駐車場の所を 右へ入ってゆく。 |

⑥高負彦根神社に到着!ポンポン山の頂は社殿の裏側スグ。 社殿と山頂の間の、山頂寄りの地面を疑いながらも強く足踏みすると ホントに「ポンポン」と反響する所があった! 空洞あるな!この山は墳墓か?お宝埋まってるかな。 (鳥居付近にトイレあり) |

⑦ポンポン山の山頂部は岩山です。山というよりは丘陵地の突端の崖の上という感じです。 山頂部に宝暦六年(1756)の青面金剛庚申塔、寛文十年(1670)の見ざる聞かざる言わざるの庚申塔。 崖の向こう側は関東平野が広がり、海岸線上にある崖の上みたいな感じもします。 ということはこの下にも、八丁湖付近にあったような横穴式の墓があって、穴の入り口 部分は埋まってしまって、それでポンポン鳴るのか? 山の下の平地は古代荒川が流れていたらしい。さらに大昔はここまで海だったのかなあ。 |

JAXAの海面上昇シミュレーターで、海面の高さを20mくらいにすると、この崖下の水田地帯は古東京湾となった!

【外部リンク】JAXA Earth Apps 海面上昇シミュレーター

⑧眼下に関東平野が広がる。天気の良い、視界の利く日には赤城山・男体山・筑波山などが見えるらしい。 本日は曇りで周囲に山は見えず。それにしても今年は梅雨が長い気がする。 |

17年後の冬に再訪。筑波山確認!赤城山・男体山は見えなかった。 |

|

ポンポン山の真下から山頂部を見上げる。 岩壁だ。 崖下に嘉永二年(1849)銘の石碑があり、岩の壁面には救世殿と刻まれていた。 (ポンポン山の下にも駐車場あり。ここを古代荒川が流れていた頃は、山の下に船着き場があったらしい。) |

![]() 八丁湖周辺一帯はジョギングコースにもなっている。周辺への散策コースも多数あります。今回は八丁湖からポンポン山へ向かいましたが、山に登るという実感が持てないほど起伏差が少なかった。さて、本日のメインイベント、神社の社殿裏に進んで地面を足でトントンと踏み鳴らしてみる。なんだか、ポンポンと鳴っているのか鳴っていないのか微妙な感じなのでいろいろなポイントで試してみたのですが、確かにポンポンと反響する所がありました。しかし、おもいっきりトントンしないと音が聞こえづらいです。音はというと、やはり、地下に空洞部分があってそれに反響して音が鳴っているような感じでした。もしかしたら、何かお宝でも埋まっているのでは・・・!!でも、掘ってはいけません。神社だしバチがあたる!山頂からの眺望は視界が利く日なら良いのだろうけど、今は梅雨時の曇天日。田んぼを見下ろすだけでした。単にポンポン山に登る(=神社参拝)だけなら付近に2か所駐車場があります。なんとか雨も降らずこのままもちそうなので、ついでに、ここから約8km北東にある埼玉古墳へ車で移動。古墳も考えようによっては一応「山」みたいなものなので登ってきました。2007.7.

八丁湖周辺一帯はジョギングコースにもなっている。周辺への散策コースも多数あります。今回は八丁湖からポンポン山へ向かいましたが、山に登るという実感が持てないほど起伏差が少なかった。さて、本日のメインイベント、神社の社殿裏に進んで地面を足でトントンと踏み鳴らしてみる。なんだか、ポンポンと鳴っているのか鳴っていないのか微妙な感じなのでいろいろなポイントで試してみたのですが、確かにポンポンと反響する所がありました。しかし、おもいっきりトントンしないと音が聞こえづらいです。音はというと、やはり、地下に空洞部分があってそれに反響して音が鳴っているような感じでした。もしかしたら、何かお宝でも埋まっているのでは・・・!!でも、掘ってはいけません。神社だしバチがあたる!山頂からの眺望は視界が利く日なら良いのだろうけど、今は梅雨時の曇天日。田んぼを見下ろすだけでした。単にポンポン山に登る(=神社参拝)だけなら付近に2か所駐車場があります。なんとか雨も降らずこのままもちそうなので、ついでに、ここから約8km北東にある埼玉古墳へ車で移動。古墳も考えようによっては一応「山」みたいなものなので登ってきました。2007.7.

| 埼玉古墳群 さきたまこふんぐん | 埼玉県行田市埼玉 グーグル地図 国土地理院地図 |

| 5世紀の終わりから7世紀のはじめ頃までに造られた9基の大型古墳が群集し、国指定史跡に選ばれている。この古墳群の中でも丸墓山古墳は日本で最大の円墳であり、また、稲荷山古墳から出土した金錯銘鉄剣をはじめ多くの遺物が国宝に指定されている。辺り一帯は公園になっていて博物館・展示館などもある。この地は埼玉という県名の発祥地でもある。 | |

2007.7.鷹乃学習 / 2024.12.

|

↑ 写真クリックで 拡大します |

丸墓山古墳 日本一大きい円墳 (直径105m) 推定6世紀前半頃の古墳。頂上に登ることができます。 標高35.7m。2等三角点(点名:埼玉)が設置されるが、 コンクリート製の丸い蓋がしてあり、現物は見れない。 石田三成が水攻めで忍城(おしじょう)を落とす際、 この古墳上で陣頭指揮をとったという。 展望良いです。 |

※丸墓山古墳の標高が35.6mに改定されていました(2025確認)

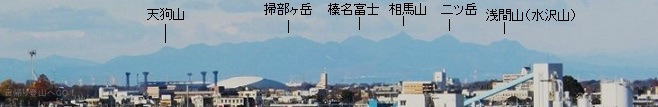

丸墓山古墳の上から浅間山方面を望む。鼻曲山の方向に忍城があります。(西北西方面2.4㎞)のぼうの城 |

丸墓山古墳の上から榛名山の峰々を望む。(北西方面) |

丸墓山古墳の上から小野子山、子持山、赤城山の峰々を望む。(北北西方面) |

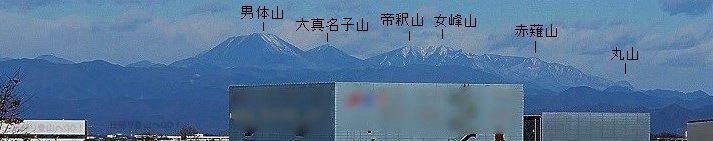

丸墓山古墳の上から日光連山の峰々を望む。(北方) |

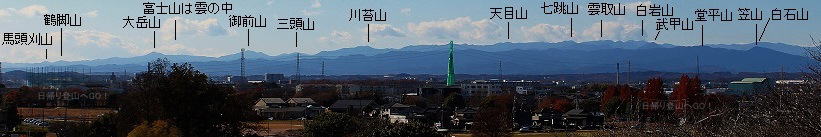

丸墓山古墳の上から秩父山地方面の峰々を望む。(南西方面) |

丸墓山から見た稲荷山古墳(東方) 丸墓山から見た将軍山古墳 (南方) |

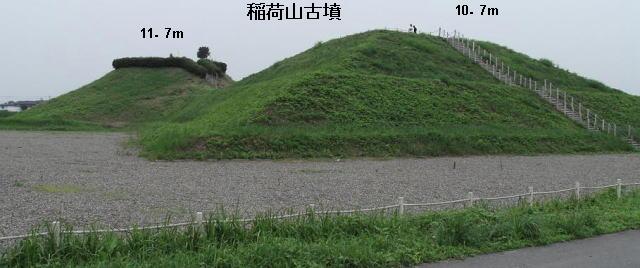

前方後円墳の稲荷山古墳。5世紀後半の頃の古墳。国宝の金錯銘鉄剣(きんさくめいてっけん)はここから出てきた!墳上には埋葬施設の様子が展示されている。 (出土品はさきたま史跡の博物館に展示されています) |

稲荷山古墳の上から筑波山を望む。(古代蓮の里の行田タワーの左側に筑波山)(東北東方面) |

こちらも前方後円墳、将軍山古墳。6世紀後半頃の古墳。 後円部の中に展示館があります。 |

|

| 将軍山古墳展示館 埼玉県行田市大字埼玉4834 | |

| 東北自動車道加須→国道125→地方道77(I.C.の西約13.5km) | |

| 関越自動車道東松山→(I.C.の北東約14km) | |

| 料金:一般¥200(65歳以上は無料) 1枚の入館券で将軍山古墳展示館と さきたま史跡博物館の両方に入館できます |

|

| 時間:9時~16時30分(7~8月は17時まで) | |

| 休み:月・祝・振替休日・埼玉県民の日(11/4)・12/29~1/3 ゴールデンウィーク中は開館 (臨時休館する場合があります) |

|

墳丘に円筒埴輪が並んでいる。 |

【外部リンク(公式ホームページ)】 👉埼玉県立さきたま史跡の博物館 👉古代蓮の里(行田タワー) 埼玉古墳群から約1.8㎞です。 👉忍城跡(行田市ホームページ) |

行田市に来たのなら

も一つ、ついでに関東の石舞台と呼ばれる

八幡山古墳に行ってみるのも良い。

横穴式石室が露出している!

2024.12.

八幡山公園(はちまんやまこうえん)にあります。(埼玉県行田市藤原町1-27-2)グーグルマップ |

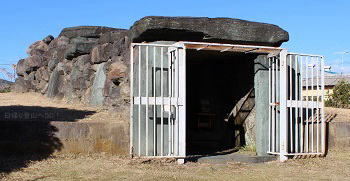

公園入口の反対側(西側)からの様相。かなり大きい石室です。南北に長い。 7世紀前半に造られた直径約80mの円墳だったと推定されています。 |

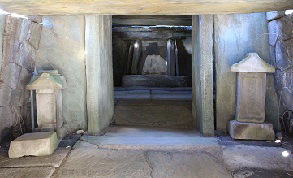

石室の入り口は真南を向いている。 土日祝の10時~16時は中へ入れます。 (年末年始は除く) |

中は、羨道、前室、中室、奥室に分かれていて、 前室に八幡大神(左)と仙元大菩薩(右)の石祠が祀られていた。 一番奥にある奥室には何もなかったが、天井の石板はでっかい! |

【外部リンク】👉 八幡山古墳石室(行田市公式ホームページ)

👉 奈良県明日香村の石舞台古墳(国営飛鳥歴史公園公式ホームページ)

トップページ(index)へ 日帰り登山トップ 行田市の立ち寄り湯(行田天然温泉 古代蓮物語 再オープンしたようです!2025年)