拝殿の裏へまわって石段を少し上がると二荒大神、天満宮などの社があり、その並びに石棒が鎮座。

関東の縄文時代の石棒

関東では意外とたくさん出土している(意外と身近!)。

神社などに祀られている石棒は縄文時代中期以降のものが多く

ざっと5,000年くらい前からの人工物!

日本という国家が形成される前の遥か昔、縄文人の痕跡!

・・・と言うことで最近は石棒にも興味を持つ。(2025年~)

石棒:縄文時代の棒状の磨製石器。安山岩や緑泥片岩のものが多い。石棒の一端に瘤状の膨らみがあるものを単頭石棒、両端に瘤状の膨らみがあるものを両頭石棒、瘤状の膨らみが無いものを無頭石棒と区別している。石棒の断面が円形のものや楕円形のものがある。縄文時代中期頃のものは比較的大型で1m以上のものが多く、縄文後期頃になるとに小型化し、男性器を模した石棒や頭部に模様の刻まれた石棒も現れる。呪術や祭祀に関係するものと推定されている。縄文後期から晩期頃にかけての遺跡からは石剣や石刀も出土し、弥生時代に入ると石棒は作られなくなる。

縄文時代草創期:BC14,000年頃~BC10,000年頃(16,000年くらい前~12,000年くらい前)

縄文時代早期:BC10,000年頃~BC5,000年頃(12,000年くらい前~7,000年くらい前)

縄文時代前期:BC5,000年頃~BC3,500年頃(7,000年くらい前~5,500年くらい前)

縄文時代中期:BC3,500年頃~BC2,500年頃(5,500年くらい前~4,500年くらい前)

縄文時代後期:BC2,500年頃~BC1,200年頃(4,500年くらい前~3,200年くらい前)

縄文時代晩期:BC1,200年頃~BC400年頃(3,200年くらい前~2,400年くらい前)

弥生時代:BC400年頃~AD300年頃(2,400年くらい前~1,700年くらい前)

紀元前=BC=Before Christ イエス・キリストの誕生前

紀元(後)、西暦=AD=Anno Domini イエス・キリスト誕生後

【参考として】現在確認されている中で最大の石棒(長さ223㎝、直径25㎝、重さ330㎏)👉北沢大石棒(長野県佐久穂町公式サイト)外部リンク

(八ヶ岳の山を登りに行くとき、けっこう北沢大石棒の近くを通っていたのだが、その時は全く石棒に興味なし!年内には訪れてみたい。)☞ 行ってきた!2025.11.

板倉神社 いたくらじんじゃ

栃木県足利市板倉町436👉 グーグルマップ

拝殿の裏へまわって石段を少し上がると二荒大神、天満宮などの社があり、その並びに石棒が鎮座。 |

長さ157㎝、周囲54㎝。けっこうでかい。両頭石棒(石棒の両端に瘤状のふくらみがある)。 縄文中期のもの。 おおよそ5500年前~4500年前! 付近の中ノ目遺跡から出土。 祭祀に使われていたと推測される。 緑泥片岩からなるということなので、群馬県藤岡市の三波川流域産の石と思われる。 昭和34年(1959年)11月27日に栃木県重要文化財指定。 |

足利市は縄文時代からの遺跡が多くあり、また、古墳も多い。

板倉神社には、出雲大社に出向いた板倉神の帰りを迎える神迎祭というのがある。

なんと!板倉神は出雲大社の親戚らしい!なかなか興味深い。

【外部リンク】👉板倉神社の神迎祭(足利市公式ホームページ)

板倉神社の石棒と大きさ・形の似た石棒(材質は同じ)が茨城県鹿嶋市からも出土している。

【外部リンク】👉鹿嶋デジタル博物館「石棒」 実物の展示はこちらに👉【グーグルマップ】どきどきセンター

廣野大神社 ひろのだいじんじゃ

埼玉県児玉郡神川町肥土380👉 グーグルマップ

以前は神流川(かんながわ)の左岸、群馬県側(上野国緑野郡(みどのぐん)土師郷(はにしのごう))に属していたが、川の流れが変わり、当地は川神流川の右岸側となったため、元禄十四年(1701)から武蔵国(埼玉県側)に属するようになった。

廣野大神社境内にある摩多羅神社に祀られています。 |

肥土(ひど)の大石棒と呼ばれる。 全長156㎝、最大周囲56㎝。昭和51年、畑の中、深さ80㎝の砂利層から出土したものらしい。 栃木県足利市の板倉神社の石棒に似ている。大きさからして縄文中期のものか? だとしたら5500年前~4500年くらい前! 下部はコンクリートに固められてしまっているので、両頭石棒なのか単頭石棒なのかは分からず。 |

八坂神社 やさかじんじゃ

埼玉県毛呂山町西大久保146👉 グーグルマップ

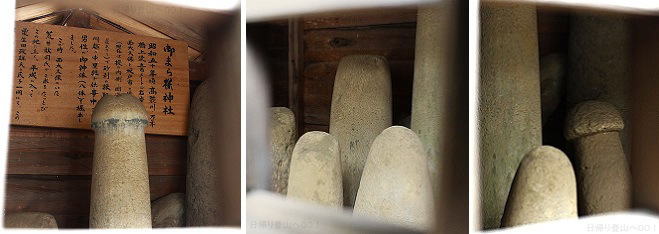

鳥居をくぐって拝殿の左側にある御まら様神社(祠)に石棒が祀られています。 |

祠の中を格子越しに覗いてみると、大きさや形がさまざまの石棒が計8本(有頭2本、無頭6本)。 昭和50年(1975)頃、高麗川に架かる万年橋の上流約500mの毛呂山町西大久保と坂戸市の境界の辺りで、業者が砂利採取中に出土(8本とも)したという石棒です。 これらがいつ頃のものなのかは説明板に記されていないが、縄文中期から晩期頃にかけてのものか? |

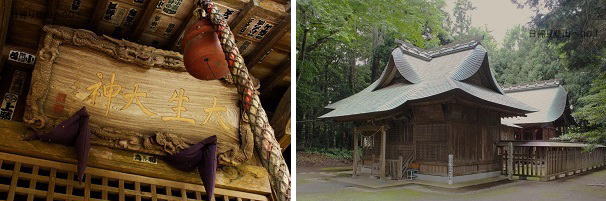

大生神社 おおうじんじゃ

茨城県潮来市大生814👉 グーグルマップ

太古から続く神社で、鹿島神宮の本宮ともいわれる。祭神は武御雷之男神(たけみかづちのおがみ)・八大竜神。古代、意富(おふ)氏の奉斎社と伝わる。神護景雲元年(767)奈良の春日に遷幸されたものを、大同元年(806)に藤原氏が東征の折、守護神として再びこの地に遷還し祀られたという。

11月15日の八石八斗祭で奉納される巫女舞神事は古い様式で行われ、茨城県無形文化財に指定されている。また、境内の樹叢は茨城県天然記念物となっている。

深い森の奥深くに鎮座。清浄な空気が辺り一帯を覆っている感じ。 |

質素な佇まいだが威厳が漂う。 |

御神木 他にも多くの古木が散見される。 |

スゴイ形の木(かごのき) |

石祠・左から、?-正徳四年(1714)/金毘羅大権現-文久元年(1861)/二十三夜尊-昭和二年(1927)/八龍神宮-安永二年(1773)/ 奥に見える社は謎。 |

道祖神として祀られているこれらの石は縄文時代の石棒か? 近くの畑などから出土したものをここにまとめて祀ったものだろうか? それとも、石棒を模して江戸時代以降に道祖神として作られたものか? 説明板などは無く、どれくらい地面に埋まっているのかも分からない。 古木の根元にひっそりと鎮座。危うく気づかずに去ってしまうところだった。 大生神社の近くには大生古墳群がある。 |

北浦を挟んで隣りの鹿嶋市の坂戸神社(鹿島神宮摂社)(茨城県鹿嶋市大字山之上228)付近の畑からも縄文時代の石棒が出土している。

(大生神社の西方約6㎞)

坂戸神社付近の畑から出土した石棒👉【外部リンク】鹿嶋デジタル博物館「石棒」

実物の展示場所はこちら👉【グーグルマップ】どきどきセンター

鹿島神宮の、地震ナマズを押さえこんでいるという要石は

縄文時代の石棒か?

私は石棒だと思っているのだが・・・。

神域なので、たぶん永遠に確認できない。

掘ったところで大災害でも起きたりしたらシャレにならない!

見えてる部分は直径20㎝くらい。 |

☞鹿島神宮参拝時のページ |

長野県佐久穂町の「北沢の大石棒」より大きい石棒だったりして・・・。

【外部リンク】👉北沢大石棒(長さ223㎝、直径25㎝、重さ330㎏)長野県佐久穂町公式サイト

おしゃもじさま

東京都青梅市東青梅6丁目 👉 グーグルマップ

勝沼城址(勝沼城跡歴史環境保全地域)の南端、妙光院本堂の西約80mにある小さなお堂。

その中に石棒が御神体として鎮座。「おしゃもじさま」と呼ばれているそうです。

|

お堂の中に横置きで祀られています。なぜか般若の面も置いてあった。 |

砂岩 単頭 長さ89㎝ 最大直径14㎝ 頭部は2段の傘型 出土地不詳 国立市の緑川東遺跡から出土した石棒と同じタイプだ。 縄文時代中期~後期の頃のものか? ざっくり4,000年前! |

東京都緑川東遺跡出土石棒 4本

石棒1 長さ110.3㎝ 幅13.0㎝ 厚さ10.4㎝ 重さ25.9㎏ 頭部は2段の傘型

石棒2 長さ103.6㎝ 幅13.4㎝ 厚さ12.3㎝ 重さ25.7㎏ 頭部は2段の傘型

石棒3 長さ104.3㎝ 幅13.0㎝ 厚さ12.0㎝ 重さ22.0㎏ 頭部は1段の傘型

石棒4 長さ112.5㎝ 幅13.9㎝ 厚さ13.8㎝ 重さ30.8㎏ 頭部は2段の傘型

いずれも単頭石棒、材質は安山岩系と推定されている。 縄文時代中-後期頃

国指定重要文化財(美術品)

くにたち郷土文化館(東京都国立市谷保6231)に緑川東遺跡から出土した4本の石棒が展示

【外部リンク】👉 くにたち郷土文化館公式サイト

|

スタンプがあったので押してきた。 石棒を抱えている図がほほえましい。 |

飯綱神社 いいづなじんじゃ

(飯綱権現)いいづなごんげん

東京都青梅市梅郷6丁目の下山八幡神社の裏山の頂にあります。 👉 グーグルマップ

まずは、下山八幡神社に参拝。 そのあと拝殿の左側を通って奥へ進んでゆくと飯綱神社の鳥居が現れる。 |

飯綱神社の鳥居 ここから石段登り。山頂まで直登。 けっこう急な階段です。 山頂まで10分弱。 |

木々に囲まれた狭い頂に 飯綱神社(飯綱権現) |

社の中を覗くと、中央に石祠が祀られ、その両脇に石棒が祀られていました。 |

石祠の左側にある石棒 長さ63㎝ 最大径17㎝ 両方とも無頭。出土場所不明。 近くの梅郷3丁目に縄文中期の的場遺跡がある。 梅郷地区のどこかから出土した石棒か? |

石祠の右側にある石棒 長さ43㎝ |

喜多見氷川神社 きたみひかわじんじゃ

東京都世田谷区喜多見4-26-1👉 グーグルマップ

天平十二年(740)創建とも伝わる。境内には、付近から出土したという石棒が「立石大神」として祀られている。

この石棒は縄文中期から後期頃のものと思われる形状で、ざっと4,000年くらい前に、この辺りに縄文人が生活していたと思うと感慨深い。

北へ約600mのところに野川が流れ、南へ約900mのところに多摩川が流れる。

野川・多摩川流域には縄文時代・古墳時代の遺跡が多い。

| 一 ノ 鳥 居 |

|

二 ノ 鳥 居 |

| 世田谷の住宅街に広~い鎮守の森。参道は一直線で長い。 ニノ鳥居は承応三年(1653)造立で世田谷区有形文化財になっている。 |

立派な社殿は平成二年(1990)に再建されたもの。 |

狛犬 愛嬌のある狛犬 ☞狛犬のページ |

石棒 「立石大神」として祀られています。 80~90㎝くらいの長さで有頭(たぶん単頭)。 縄文後期頃のものか? 神社の付近から出土したものらしい。 |

龍石と命名された奇石も目を引いた。昭和五十五年に奉納されたもの。 太湖石(たいこせき)かな? |

【外部リンク】👉 喜多見氷川神社公式サイト

田端環状積石遺構 (東京都指定史跡)

たばたかんじょうつみいしいせき

東京都町田市小山町3112‐2 👉 グーグルマップ

京王相模原線多摩境駅の西南西約300m

(県道158号沿いに遺跡の入口があります)

縄文後期から晩期頃のストーンサークル

(約4,500年前~約2,400年前)

多摩丘陵南西麓の低位段丘上・標高約130mにあり、東西約9m、南北約7mの楕円形・帯状の積石遺構。

南へ200mほど下りてゆくと境川が流れる。境川は神奈川県の片瀬海岸、江の島へと流れてゆく。

発掘調査によると、約3,900年前には集団墓地であり、その後、時を経てその上に環状積石遺構が作られ、約2,800年前まで祭祀場だったと考えられている。

冬至の日には、当遺跡から見える丹沢山塊最高峰の蛭ヶ岳山頂に夕日が沈む。

草ボーボーでした。遺跡の横は民家なのでお静かに。 |

縄文人はここでどんな祭祀をしていたのかな。(石はレプリカ。ホンモノは地中に埋め戻されています) |

【外部リンク】👉 田端環状積石遺構(東京都町田市の公式ホームページ)

当遺構から出土した石棒(安山岩・緑泥片岩・凝灰岩/縄文時代後期~晩期)

【外部リンク】👉 町田市/町田デジタルミュージアム

町田市は東京都内で最も多くの考古遺跡が確認されており(約700ヶ所)、古くは先土器時代の石器が発掘されている。

【外部リンク】👉 町田市考古資料室(東京都町田市の公式ホームページ)

石神神社 いしがみじんじゃ

(石神社)

茨城県守谷市乙子(おとご)427 👉 グーグルマップ

家内安全・子孫繁栄の神社。地元では「乙子の石神さま」とも称される。

享和三年(1803)八月の創建。大日比谷維奈尊闍(おおひびやいなのそんじゃ)または石凝姥命(いしこりどめのみこと)を祀る。

拝殿の裏に高さ約3mの人工の塚があり、そこに御神体の石棒が埋められているという。その石棒は一丈二尺の大きさと伝わる。(平凡社『日本歴史地名大系』)

一丈二尺は約3m60㎝なので、伝承通りだとすると、この塚とほとんど同じ高さということになる。そんなっっっ!!

これが事実なら、日本一大きい石棒ということになる!

(1丈=約3.0303m、1尺=約30.3㎝)

(現時点で日本一大きい石棒は長野県佐久穂町の「北沢大石棒」で長さ2m23㎝)

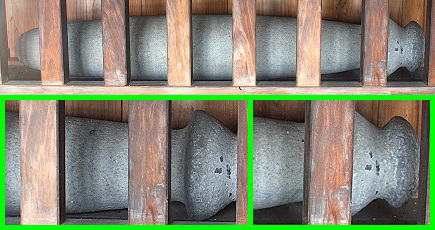

塚の頂には奥殿(本殿)があり、その周りには男性器形の石像が多数、ぐるっと囲むように並べられているが、これらの男性器形石像は、縄文時代の石棒ではない。

明治末期から昭和初期頃にかけて、近県や東京の花柳界関係者に当神社の信仰が広まったというので、その頃から男性器型石像は奉納され始めたと思われる。。

塚の頂上にある社殿(奥殿)。 乙子の石神様おとごのいしがみさま とも称される。 |

社殿に施された彫刻が立派! 龍 |

社殿の周りには奉納された石のちんちんがずらりと並べられている。(いくつかは木製) 見た感じ、この中に縄文時代らしき石棒は無い。 |

塚の下から見た様子。 高さ約3mの塚の上に奥殿(本殿)が鎮座。 この塚に御神体である石棒が 埋められているという。 その石棒は、はたして縄文時代のものなのか? ホントに3mもある石棒なのか・・・・・・? |

拝殿前にいる狛犬 かわいい感じの狛犬です。 ☞ 狛犬のページ |

石神神社が創建された享和三年(1803)は、第11代将軍徳川家斉のころ(江戸時代末期)。

神社としては古くない。

ちょうどその頃に、この辺りで石棒が出土して神社創建へとつながったのだろうか。

江戸時代の末期ともなると、石棒が神代以前のものと知る者が村にいたと思う。

しかし、石棒の大きさが一丈二尺(約3m60㎝)というのは俄かに信じられない。

もし、縄文時代の石棒だとしたら日本一大きい石棒になる。

それとも、創建時に大きな石棒を新たに作ったのか?

いや、もしそうだとしたら、せっかく作った大石棒を塚に埋めて全く見せないということは無いだろう。

普通はチラッとでも見せるものだと思うのだが。

完全に埋めた状態で祀るというのは、出土時に何か不吉なことでも起こって、それを恐れてのことだろうか。

隠さなければならないものだったのだろうか。

3mもの塚を作って埋めているのだから、やはり大きなものなのだろうか。

どんな石棒が埋まっているのか気になる・・・・・・。

〈追記〉 乙子の石神神社についてさらに調べてみると・・・、はじめ、一丈何尺かの石が1本立っているだけだったが、明治の初期頃、その石に土を盛って盛山にし、そこに石段を設けて山の上にお宮を建てた。お宮を建てたのは利根町布川の宮大工で、お宮に彫られた龍は一刀彫り。(要約)・・・という古老の話がある(『古老に聞いた守谷の昔話』守谷市教育委員会・平成17年3月1日発行)。

何故埋めたのかまでは記載されていなかった。

祭神の大日比谷維奈尊闍(おおひびやいなのそんじゃ)についての詳細は調べても分からなかったが、使われてる漢字に仏教的な意味を持つものが入っているので、当初は仏教系で石棒を祀っていたのかも知れない。明治に入ってから神社になったと思われる。

ということは廃仏毀釈のため石棒に土を盛って埋め、その上に神社社殿を建てたのか?

石凝姥命(いしこりどめのみこと)は作鏡連等の祖で、天糠戸命(あまのぬかどのみこと)の御子。天の岩戸開きの際、天照大御神を招き出すときの鏡を作った神。天孫降臨では邇邇芸命(ににぎのみこと)に随伴。

石棒を埋めたその上に社を設けて神として祀る例は、ままあるのだが、何せ当神社の石棒は約3m超えと伝わる大物なので素通りできない。

もし、縄文時代の石棒なら大発見になる!

しかし、土に埋められていない状態の時が実際あったというのだから、そんな目立つものが当時の書物に何も触れられていないというのも気になる。

実際は大げさに伝わっているだけで、別に珍しいものではないということか。

それともホントに隠されているモノなのか?

ちなみに、当地、茨城県守谷市と長野県・諏訪大社上社(謎の多い神社だ!)の御神体である守屋山は緯度が重なる。

「モリヤ」つながりは偶然か?何か関係あるのか?

(ちょうど、新守屋駅の北側と守屋山山頂最高点が同じ緯度)

鹿島神宮真西のレイラインも守谷市北部を通過している。

☞ 鹿島神宮真西ラインのページ(日帰り登山へGO!)

日枝神社(山王宮)

千葉県館山市古茂口726 👉 グーグルマップ

|

狛犬もいます ☞ 狛犬のページ |

石段を登ったところの小山の中腹にある旧村社。拝殿前、狛犬の吽形のおしりの方の、少し高くなった所にありました。

四国の阿波徳島から大勢の人々が移住してくる前の、縄文時代後期~晩期頃の石棒か?

この辺りで出土したものだろうか?

単頭石棒、全長84㎝、最大周囲47㎝、なかなか良い状態の石棒だ。

外見は世田谷区の喜多見氷川神社の石棒と似ている。

石棒は完全に地面から抜けた状態で、放置されているような感じでした。

見た感じ、石棒の大きさに対して15㎝くらいしか土に埋まっていなかったようなので(石棒下部に土に埋まっていたであろう痕跡あり)、雨で土が流れてしまい倒れたのかな?

ちょっとした高台にあるので、落ちて欠けてしまってはたいへんだ。

この地域の宝だと思うので、しっかりした管理を願う。

同じ館山市内の布良にある布良崎神社(めらさきじんじゃ)にも石棒があるのですが、そちらでは御神宝として保管されているので見ることが出来ない。が、館山市のホームページに石棒写真が出ている。

【外部リンク】👉 布良崎神社縄文時代石棒(千葉県館山市の公式ホームページ)

布良崎神社の石棒の方が、こちら日枝神社の石棒より古そうな感じだ。

山荻神社 やもうぎじんじゃ

千葉県館山市山荻273 👉 グーグルマップ

車だと古茂口の日枝神社からそんなに遠くない場所(5分~10分)にあります。

無頭石棒 長さ54㎝ 中央部の幅14~19㎝(胴回りは楕円形) |

石棒は社殿の裏のほうにあります。

こちらの石棒も倒れていた。

石棒には何か字のような物が刻まれていたが、後世になってから刻まれたものか?

それとも縄文石棒では無く、江戸期の頃に道祖神として造られたものなのか?

神社では、毎年農作物の豊凶を占うという筒粥神事(つつがゆしんじ)が古くから行われていて、市の無形民俗文化財に指定されている。

館山市には石棒のある神社が4ヶ所もある。

古茂口の日枝神社、布良崎神社、山荻神社の他、貴船神社(稲115👉グーグルマップ)にも石棒があるというので行ってみたが、見あたらず。

社殿内に保管されているのかもしれない。(力石のような石は2個あった)

貴船神社の背後の山は国指定史跡「稲村城跡(里見氏居城跡)」

加曽利貝塚 かそりかいづか 国特別史跡

千葉県千葉市若葉区桜木8-33-1

縄文時代中期中頃(約5,000年前)~晩期中頃(約3,000年前)の貝塚

加曽利貝塚は日本最大級の貝塚。広い公園になっている。 無料駐車場あり |

千葉市立加曽利貝塚博物館 公園内にあります。 |

当貝塚から出土した石棒・縄文土器・土偶などが、ずら~っと展示されています。説明もわかりやすい。 |

公園・博物館は無料!【外部リンク】👉 千葉市立加曽利貝塚博物館公式ホームページ

復元された縄文中期の竪穴住居。中に入れます。 |

公園内の一画で発掘作業をしていた。初めてナマで見た! |

他、石棒。〈参考として〉

光明院南遺跡F地点出土石棒 3本 👉 【外部リンク】文化庁の文化遺産オンライン

縄文時代中期後半(約4,400年~4,500年前頃) 杉並区指定有形文化財(美術工芸品)

石棒1:長さ39.3㎝ 幅10.8㎝ 厚さ8.1㎝ 重さ3.92㎏ 黒雲母片岩/

石棒2:長さ38.7㎝ 幅8.1㎝ 厚さ9.6㎝ 重さ6.0㎏ デイサイト/

石棒3:長さ58.5㎝ 幅9.6㎝ 厚さ9.9㎝ 重さ6.3485㎏ 輝石デイサイト

杉並区立郷土博物館分館(杉並区天沼3-23-1)に展示

【外部リンク】👉 杉並区立郷土博物館(東京都杉並区大宮一丁目20番8号)公式サイト

丸山東遺跡出土の石棒 👉 【外部リンク】文化庁の文化遺産オンライン

緑泥片岩 有頭(片側欠損) 長さ79.1㎝ 幅10.1㎝ 重さ10.3㎏ 縄文時代中期

(外環道路関連遺跡)東京都練馬区大泉3丁目

所有者および所在地:練馬区立石神井公園ふるさと文化館(東京都練馬区石神井町5-12-16)に展示

【外部リンク】👉 練馬区立石神井公園ふるさと文化館公式サイト

石神井神社 しゃくじいじんじゃ

練馬区石神井町4-14 👉 グーグルマップ

創立年は不詳。付近で井戸堀の最中に出土したという(三宝寺池から出土したとの記述もアリ)石剣が御神体。

この「石神の井」が「石神井」という地名の由来。

石剣の長さ:二尺二寸(約66.6㎝) 周囲一尺四寸(約42.4㎝)

本殿の奥に祀られている。

神社に行っても見れません。

東京都緑川東遺跡出土石棒 4本

石棒1 長さ110.3㎝ 幅13.0㎝ 厚さ10.4㎝ 重さ25.9㎏ 頭部は2段の傘型

石棒2 長さ103.6㎝ 幅13.4㎝ 厚さ12.3㎝ 重さ25.7㎏ 頭部は2段の傘型

石棒3 長さ104.3㎝ 幅13.0㎝ 厚さ12.0㎝ 重さ22.0㎏ 頭部は1段の傘型

石棒4 長さ112.5㎝ 幅13.9㎝ 厚さ13.8㎝ 重さ30.8㎏ 頭部は2段の傘型

いずれも単頭石棒、材質は安山岩系と推定されている。 縄文時代中-後期頃

国指定重要文化財(美術品)

くにたち郷土文化館(東京都国立市谷保6231)に緑川東遺跡から出土した4本の石棒が展示

【外部リンク】👉 くにたち郷土文化館公式サイト

日野市 南広間地遺跡から出土の石棒

【外部リンク】👉 東京都日野市の公式ホームページ

青梅市郷土博物館展示の石棒

石棒1:安山岩 単頭 長さ159㎝ 重さ60㎏ 大正二年(1913)青梅市千ヶ瀬町6-94付近で電柱を立てる際出土。

石棒2:緑泥片岩 両頭 長さ114㎝ 青梅市内から出土したものだが詳細な記録無し。

※青梅市郷土博物館は老朽化のため現在休館中です(令和7年4月1日~)

町田市出土の石棒

木曽森野遺跡(木曽東一丁目・森野四丁目)有頭石棒・無頭石棒/安山岩・緑泥片岩/縄文時代中期

忠生遺跡A地区1地点(木曽西二丁目)砕いた後焼かれた彫刻付大型石棒/長さ184㎝/55.7㎏/玢岩/縄文時代中期

忠生遺跡D地区(根岸町)有頭(二段の笠状)/42㎝/4.8㎞/安山岩/縄文時代中期

田端環状積石遺構(小山町)安山岩・緑泥片岩・凝灰岩/縄文時代後期~晩期

東雲寺上遺跡(成瀬四丁目)20.9㎝/439.4g/縄文時代後期

なすな原遺跡No.1地区(南成瀬八丁目)有頭石棒・朱塗りの石刀・他、石刀2本/緑泥片岩・泥岩など/縄文時代晩期

【外部リンク】👉 町田市考古資料室 👉 町田市/町田デジタルミュージアム

布良崎神社縄文時代石棒 めらさきじんじゃじょうもんじだいせきぼう

市指定有形文化財(考古資料)

神社に行っても見れない。(千葉県館山市布良379)👉 グーグルマップ

両頭 長さ89.5㎝ 幅12㎝ 厚さ11㎝ 重さ15.5㎏ 緑泥片岩(埼玉県秩父地方から群馬県南西部の辺りの石材)

江戸時代、近くにある駒ヶ崎洞窟から出土したという伝承と、明治時代には同神社が保管していたという記録がある。布良崎神社の御神宝。

【外部リンク】👉 布良崎神社縄文時代石棒(千葉県館山市の公式ホームページ)

本庄早稲田の杜ミュージアム(埼玉県本庄市西富田1101)

【外部リンク】👉 本庄早稲田の杜ミュージアム公式サイト

石神神社 せきじんじんじゃ (埼玉県本庄市児玉町小平1)👉 グーグルマップ

本殿に石棒3本が祀られる。天正十九年(1591)頃の創建と伝わる。祭神は石神大明神(せきじんだいみょうじん)。

石棒1:長さ82㎝

石棒2:長さ92㎝

石棒3:長さ110㎝

神社に行っても見れない。

石神社 せきじんじゃ (埼玉県上里町神保原町965) 👉 グーグルマップ

烏川から引き揚げられた石剣(石棒)を祀る。

長さ:6尺 2ヶ所にひびが入っているため鉄棒で固定。単頭

神社の創建年は不詳だが古くから当地(旧石神村)の鎮守として祀られていた。「石神村」という村名も、この石棒から来ていると伝わる(室町期から見える村名)。

神社に行っても見れない。

半縄の石棒

神奈川県愛川町、中津・半縄地区より出土

長さ110㎝ 最大直径13㎝ 単頭 縄文中期

【外部リンク】👉 神奈川県愛川町公式ホームページ

神奈川県伊勢原市の下北原遺跡より出土の石棒

【外部リンク】👉 神奈川県埋蔵文化財センター公式サイト

![]() 関東において縄文石棒は、かなり出土している。相当流行ってたんだな。

関東において縄文石棒は、かなり出土している。相当流行ってたんだな。

関東には、思っている以上に大勢の縄文人が住んでいて、交流範囲もかなり広い。

☞ 北沢の大石棒のページ ☞ 篠山貝塚(奥東京湾最奥部の貝塚)のページ

☞ 鹿島神宮レイラインのページ ☞ 氷川神社レイラインのページ