⑩大鯰の碑 奥宮から南南東へ、要石に向かう道中にあります。武甕槌大神(たけみかづちのおおかみ)がナマズの頭を棒のようなもので押さえてこんでいる。

|

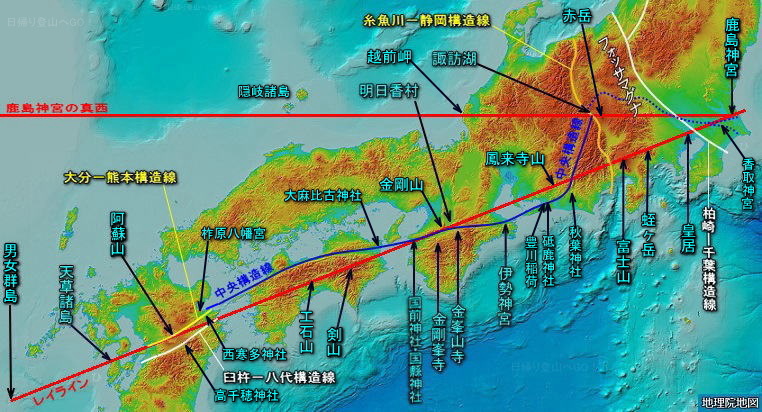

⑪要石の周りは囲いがしてあります。

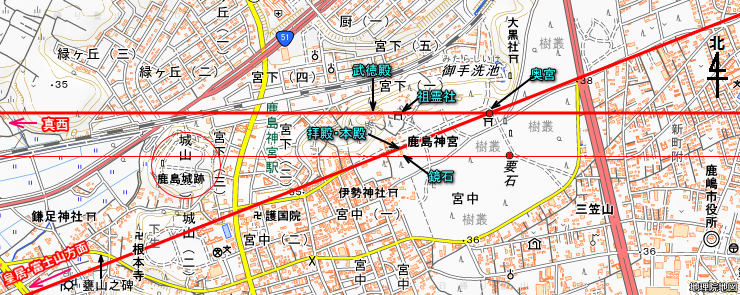

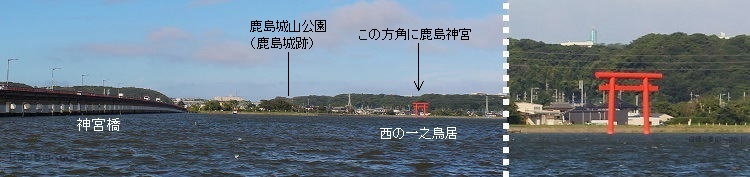

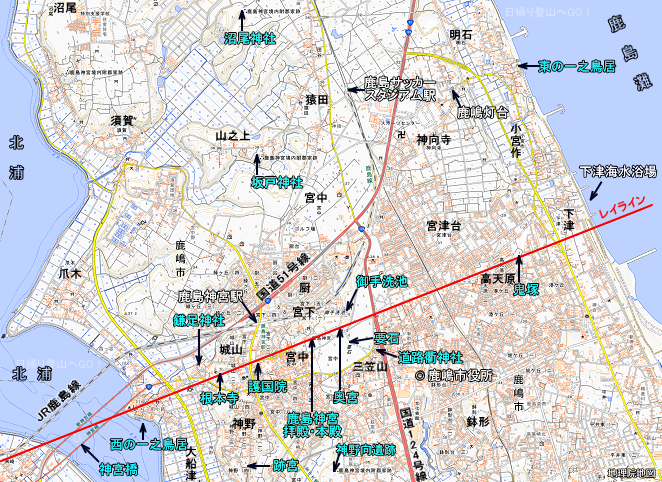

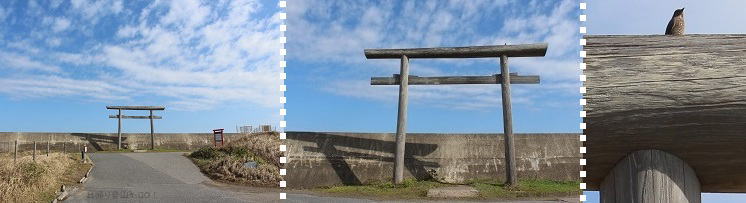

鳥居も立っています。西方に向かって

拝むかたちになり、その方角には、

八ヶ岳赤岳西麓の阿久遺跡(縄文

時代の祭祀場跡。ストーンサークルが

発掘されている)や諏訪大社上社、

その御神体山の守屋山、

中央構造線と糸魚川-静岡構造線の

交差する地点がある。

|

⑫要石 (かなめいし)

中央に窪みのある直径20cmほど(見えている部分)の円形の石が、

地面から数センチ露出しています。

この石は地中深くゆくに従い大きさを増し、

これまた地中深くにいるという

地震をひき起こす大ナマズの頭を押さえているらしい。

|

要石は、鹿島の七不思議のうちの一つに数えられている。鹿島の大神が降臨した御座とも、磐座とも伝えられる霊石で、石は掘るに従い大きくなっていき、その果てが分からないという。また、『水戸黄門仁徳録』によると、光圀が家来に掘らせてみたが、七日七夜掘っても掘り切れなかったという。

(『水戸黄門仁徳録』

宝暦年間(1751‐1764年))

そんなことから、「氷山の一角」のような状態で大きな岩が地中に埋まっているのを想像していたのですが、吉田東伍著『大日本地名辞書』

(明治36年)には

「里人談云、鹿島に一の神石あり、

丸く柱のごとくにして、亘り一尺五寸ばかり、頂き少く窪めり、

地を出る事二尺余、その根のふかき事、幾丈といふ限しらず、

動かせばゆるぐなり、其石の本を箆

(へら)にて穿

(ほ)れば、虫いづる、其むしの数にて、幾人の子を育てると云ふを占ふと、土俗の説なり。」との記述がある。

また、「地学雑誌云、要石は一見或は転石にあらざる如くなれども、今地上突出する部分に就て考察するに、其形

禿頭の円柱にして、

高廿二尺計り、円滑の形状、

人工に成れることは、疑を容れざるものにして、

地生の盤石にあらず、而して其石質は、細粒状黒雲母花崗岩にして、筑波山北に産する建築石材、之に類するもの多し、上古或は該地より茲

(ここ)に輸送し、墳塋の標示に用ひしもの歟。」とも書かれていた。

(『地学雑誌』明治二十二年

(1889)~)

なんと、要石は人工のもので円柱の形状、明治の頃には、二尺(約60㎝)余も地面から出ていたという。動かすと揺らぐともある。興味本位で、みんな触って揺らしていたのか!当時の地学雑誌?は高さが二十二尺(約666㎝)と考察しているが、根拠は何か?

上写真⑩の「大鯰の碑」にあるナマズを押さえている棒が、正に要石の実体形状なのかもしれない。

さらに、『大日本地名辞書』はこの他に

「鹿島志云、要の語源は蟹眼

(かにめ)なり、延暦儀式、延喜式蟹眼釘

(かにのめくぎ)あり、物の丸き様に名づく。」

「詞林采葉抄云、凡我国は、藤根の国と申すとかや、是れ則鹿島明神、金輪際より生出たる御座石

(おましのいし)を柱として、藤の根にて日本の国を繋ぎたまふと申す故也。」と記載。

(『鹿島志』北条時鄰 著・文政六年

(1823))

(『詞林采葉抄』由阿 著・貞治五年

(1366))

(蟹目釘:かにめくぎ。頭を半球状に作った鋲釘

(びょうくぎ))

(金輪際:こんりんざい。地層の最下低のところ。無限に深いという場所。金剛輪際。底の底。)

蟹目釘のような石棒と言ったら縄文時代の石棒を思い起こさせる。この地は、もともとは縄文人の祭祀場?蝦夷の聖地・祭祀場だったのか。

縄文時代の石棒は、鹿島神宮摂社の

坂戸神社(写真㊴)付近の畑からも出土している。

👉

【外部リンク】鹿嶋デジタル博物館「石棒」 実物の展示場所はこちら👉

【グーグルマップ】どきどきセンター

ちなみに,

鹿嶋から出土した石棒(どきどきセンターにある石棒)と大きさ・形が似た石棒(材質は同じと思われる)が、栃木県足利市の板倉神社境内にあります☞

栃木県の狛犬のページ(板倉神社)

鹿島神宮レイラインが構造線と絡んでいるのが明白な以上、要石には、なにか深い意味が隠されている気がする。中央構造線の東端がココなのか?

この地が日本の要のうちの一つであるに違いない!

長野県佐久群佐久穂町に

「北沢の大石棒」と呼ばれる全長2.23m、重さ330㎏にもなる石棒がある。今のところ日本一大きい石棒で、佐久穂町の有形文化財に指定されている。

大正八年(1919年)同町を流れる北沢川の改修工事中に出土したものらしい。

鹿島神宮要石の西北西方(真西寄り)約195㎞ の辺りだ。

鹿島神宮要石と関係があるのか?構造線つながりか?

日本一大きい石棒👉

【外部リンク】佐久穂町ホームページ「北沢の大石棒」

石棒にも興味が湧いてきてしまった・・・。

なので、関東にある石棒を見に行ってみた☞

日帰り登山へGO!石棒のページ

鹿島の七不思議

要石(写真⑪⑫)・

御手洗池の水深(写真⑬)・

末無川(写真㉚)・

境内三笠山の藤の花(藤原鎌足が植えたという藤の花の咲き具合で豊作、凶作を占ったという。拝殿の東側にあったとされるが、今は無い。)・

鹿島灘の海鳴(境内において波の音が北のほうに聞こえれば快晴、南のほうに聞こえる場合は雨が降るという。)・

根上がりの松(鹿島山の松は何度伐っても切株から芽が出るので枯れることが無い)・

松の箸(鹿島山の松で作った箸は松脂が出ない)

⑬御手洗池(みたらしいけ) 透明度高い。

池に立つ鳥居に支えられた古木も凄い。

禊(みそぎ)に利用されていた池です。

鹿島の七不思議のうちの一つで、

この池の水深は、大人が入っても子供が入っても

胸の高さまでしかないという。

|

⑭湧水口

御手洗池に接する

斜面の際(きわ)から

流れ出る。

40万ℓ以上/日

凄い量だ! |

⑲

⑲