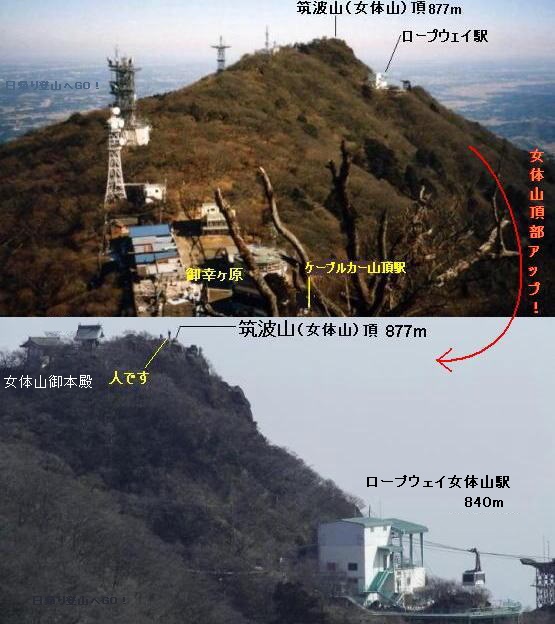

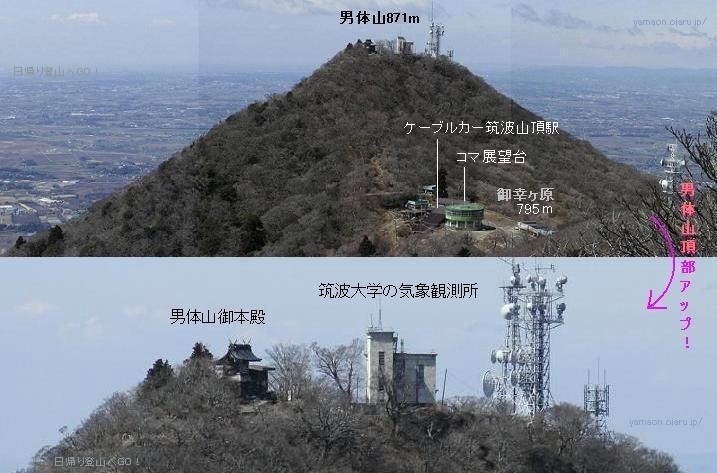

筑波山の南西方面から撮影 2022.12. こちらから見ると男体山の方が高く見えます。

筑波山の三つ目の峰、「坊主山」もよく見えます。

その昔、西峰(男体山)のほうが高く見えるので西峰を筑波山の頂として男神の祠を祀ったという。

近代に入り、正確な標高が計測できるようになると、実際は女体山の方が6m高かった。

偉そうにしている旦那より本当は奥さんの方が偉かった、みたいな感じかな。

日帰り登山へGO! > 茨城県の山 > 筑波山(万葉の山・筑波禰)筑波神社から登る

| 【筑波山つくばさん】 日本百名山 関東百名山 万葉の山 連歌発祥の地

男体山なんたいさん 標高871m ・ 女体山にょたいさん 標高877m 1等三角点(標高875.7m) |

|

| 駐車場から男体山頂まで約2時間(ケーブルカー、ロープウェイ利用せず) 男体山頂から女体山頂まで約20分 |

茨城県つくば市 地図リンク→地理院地図 |

| 筑波山地(山塊)の主峰。山体の中腹おおよそ標高600mの辺りより上が約7500万年前の斑レイ岩から成り、中腹より下が約6000万年前の花崗岩から成る。古くより関東の名山として知られ、夕方には山体が紫に見えるということから紫峰と呼ばれたりもする。山上部は男体山(西峰)・女体山(東峰)の二峰に分かれ、その間に御幸ヶ原(みゆきがはら)という平坦地がある。水郷筑波国定公園に含まれる。「風土記」筑波郡条に、当地に国造として赴任した筑簟命が自分の名にちなんで筑波と名付けたと記されるが他諸説アリ。「万葉集」「古今和歌集」など数多くの歌集によって歌題とされ(筑波禰つくばね)、連歌発祥の地とも言われている。南側山腹に筑波山神社があり、筑波山の西峰(男体山)・東峰(女体山)を御神体とし、筑波男大神(伊弉諾尊)・筑波女大神(伊弉冉尊)を祀る。古来、筑波山は神仏混淆の山岳宗教の場で、明治初期の廃仏毀釈以前は筑波山神社のある一帯には中禅寺があり、修験道場として栄え(筑波山知足院中禅寺/延暦元年(782年)に筑波山寺を開山したのが中禅寺の始まり/坂東三十三観音霊場第二十五番札所)、また、江戸の鬼門を守る重要な山でもあった。中禅寺は廃仏毀釈により廃寺となったが、昭和五年(1930)、筑波山神社南西の一画に、真言宗豊山派大御堂を再建、護国寺の別院として再興された。江戸時代に売り口上で広く知れ渡ったガマの油(傷薬)の「ガマ(蝦蟇)」は、口上では筑波山麓のガマとしている。山頂からは関東平野が一望でき、気候の条件が調えば関東山地、富士山、東京湾、太平洋、日光連山など広大な景色を堪能できる。女体山東側、つつじヶ丘から登るルート中には巨岩が多く見られる。男体山腹を約1時間で一周する自然研究路が敷かれている。ケーブルカーやロープウェイで山頂付近まで行けることから観光でも賑わっている。日本百名山・関東百名山の一つ。 | |

| 【筑波神社・ケーブルカー側から登る場合】常磐自動車道谷田部→地方道19→国道408→県道14→県道42→鳥居の前にある信号を左折→🅿市営筑波山第3駐車場(有料¥500/1日)2022年12月現在 鳥居をくぐっていった先→お土産屋さんにも幾つか🅿あり(有料・こちらの方が神社近い)。神社の🅿もアリ(1時間無料、¥500/1日) ⇒ グーグルマップ |

|

【参考として】 (外部リンク) 筑波神社公式ホームページ

筑波観光鉄道株式会社のホームページ(ケーブルカー・ロープウェイ)

関東鉄道のホームページ(筑波山行きのバス・筑波山神社-つつじヶ丘間の移動などに)

筑波山シャトルバス(つくば観光コンベンション協会のホームページ)

筑波山の南西方面から撮影 2022.12. こちらから見ると男体山の方が高く見えます。

筑波山の三つ目の峰、「坊主山」もよく見えます。

その昔、西峰(男体山)のほうが高く見えるので西峰を筑波山の頂として男神の祠を祀ったという。

近代に入り、正確な標高が計測できるようになると、実際は女体山の方が6m高かった。

偉そうにしている旦那より本当は奥さんの方が偉かった、みたいな感じかな。

|

|

|

双眼鏡だと薬王院の三重塔(宝永元年建立)の上部が見えます。 薬王院「椎尾山に在り、即筑波大岳の別峰、三角石剣峰の西方直下に あたり、百八十米突の山腹にある」(『大日本地名辞書』吉田東伍著) (三角石剣峰=坊主山) |

筑波山の南側から見ると、男体山と女体山は同じ高さに見える↓坊主山は見えない。

数多くの和歌に詠まれる男女川(みなのかわ(現、水無川)は双耳峰の間に発し、南へ流れ落ちる。 古くは嬥歌かがい(歌垣うたがき)も盛んに行われていたという。かつて庶民はおおらかだった。平和だったんだなあ。 |

| つつじヶ丘から登るルートはこちら👉 筑波山麓神郡から登る場合はこちら👉 |

2002.4./ 2006.12./ 2022.12./2024.5.

筑波山神社からのルート

御幸ヶ原コース

①つくば市営筑波山第3駐車場 普通車¥500/1日 大型車¥2000/1日 ジュース販売機あり。トイレあり。 こちらの駐車場は原付・自動二輪車は駐車できません。 (2022年12月現在) 駐車場の標高約242m |

まずは筑波山神社を参拝してからケーブルカー乗り場近くの御幸ヶ原コース登山口へ向かいました。

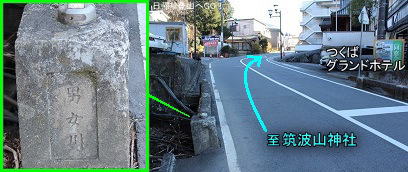

④車道に出ます(つくばグランドホテルのそば)。 道標あり[筑波山神社305m・筑波山大御堂160m・ケーブルカー700m/観光案内所125m/トイレ(市営筑波山第3駐車場)85m] ※つくばグランドホテルは現在、亀の井ホテル筑波山となっています(2024.補筆) |

⑤見落としがちな男女川(みなのがわ)と小さな橋。 ほとんど気付きません。古くから歌に詠まれる川なのに、 かなりぞんざいに扱われてる。 |

⑥お土産屋・宿泊施設の並ぶ車道を 奥のほうまで歩いて行きます。 途中、筑波山神社参拝者用の有料駐車場あり。 (参拝だけならこちらの駐車場が 神社拝殿に近い。赤矢印のほう) |

⑦車の転回場の先、車道をお土産屋さんに沿って進むと参道が現れます(鳥居が立っています)。 |

⑨随身門をくぐる。 この随身門は、明治の神仏分離・廃仏毀釈以前は仁王門と呼ばれ、門の両脇で仁王像が睨みを利かせていた。 1633(寛永10)年、徳川三代将軍家光が寄進した仁王門は火災により焼失し、現在の門は1811(文化8)年に再建されたもの。つくば市指定文化財になっている。 現在、随身門にいる像は、倭建命ヤマトタケルノミコト(左側)と豊木入日子命トヨキイリヒコノミコト(右側)。 |

⑩筑波山神社拝殿 (駐車場から約15分) まずは参拝! 参拝したら拝殿を正面に見て左側へ進む (御幸ヶ原みゆきがはらコース)。 (右に進むと白雲橋しらくもばしコースに出ます) (明治の神仏分離・廃仏毀釈以前はココに 知足院中禅寺がありました) 拝殿前の辺りの標高約260m |

⑪石鳥居・御幸ヶ原コース入口 (男体山登山道入口)です。 鳥居の脇に「是より男體山」の石標(文字がカッコイイ) ケーブルカー宮脇駅の近くにあります。 ケーブルカー宮脇駅の標高約289m (神社拝殿からココまで約5分。途中にトイレあり) |

鳥居をくぐって、筑波山の上部、男体山と女体山の間にある御幸ヶ原へ向かう。

⑫ケーブルカーが登山道の すぐそばを通る地点があります。 (御幸ヶ原コース入口から約35分登った辺り) |

こちらは2004年の頃の ケーブルカー。 いつ変わったのかな。 |

|

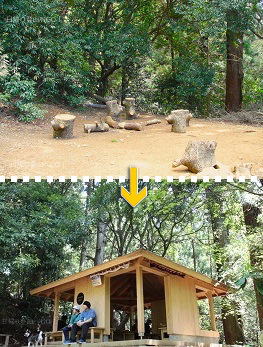

すぐそばを通る辺りにあった広場 (丸太が椅子の代用として 無造作に置かれていた場所。2004年)に、 いつの間にか“MINANO HUT”という 立派なあずま屋(休憩小屋)が 出来てました。2024年 (2023年3月末に完成したようです) |

| ⑬ 男 女 川 み な の が わ 水 源 |

石清水といった感じ。 ちょろちょろと流れ出て、 登山道を横切ってます。 (御幸ヶ原コース入口の鳥居から 約1時間)山頂はまだまだ先! |

「筑波ねの峯より落つるみなの川恋ぞ積もりて淵となりける」(『御撰和歌集』陽成院御製)

※御幸ヶ原付近にも「男女川源流」があるのを後に知った。昔からあったかな?筑波山は時々登っていたのだが。気付かなかった。2024年(下写真㉕)

男女川水源のもう少し先、山側(進行方向右側)の少し上方に細いしめ縄が張ってある大きな岩があります。登山道から少し離れて、その岩の方へ入ってゆくと岩窟があり、その中に役行者えんのぎょうじゃ(役小角えんのおづぬ)像が安置されています。廃仏毀釈の難を逃れ、壊されずに残った石像と思われます。

男女川水源のところに「役公之窟」と刻まれた石碑(大正十年製)がひっそりと立っている。当時は男女川水源のところから岩窟へ行くの道があったのかな?

⑭役公之窟 岩窟にひっそりと祀られる石像3体。登山道から外れた、少し分かりづらい場所にある。廃仏毀釈の際、寺の関係者、もしくは修験者がここに隠したのかもしれない。 |

⑮中央に高下駄を履いた顎髭の長い役小角像。その左側の石像は斧らしきものを持っているので前鬼のようだ。役小角の右側の石像は水瓶のようなものを両手でもっているように見えるので後鬼か?ここの前鬼・後鬼は優しそうな風体だ。 役小角像だけ風化の色具合が違うので、別の場所にあったものか? 一番左にある体の上部が無い像も役小角像かも。 |

御幸ヶ原まであと30分ほど。

⑯もうすぐ御幸ヶ原! 御幸ヶ原の手前は丸太の階段。 御幸ヶ原の男体山側に出ます。 |

⑰御幸ヶ原に到着!標高約795m (男女川から約30分) (下写真㉔御幸ヶ原全貌パノラマ) |

まずは、男体山(男体峰)へ向かう

⑱男体山の 山頂手前の辺りは、 一部、岩場の急登。 ↗ もしかしたら 男女川水源近くにあった 役小角像は(上写真⑭⑮) ココにあったもの かもしれない。 |

⑲男体山頂手前にあった手水石 らしきものに彫られた人物。 2人だから道祖神かと思っていた のですが、よく見てみると左の人は 水瓶を持っていて、右の人は 棒の様な物(斧?)を持っている。 これはきっと役小角に付き従って いた前鬼と後鬼だ! 左が後鬼(女)で、右が前鬼(男)。 ということは、以前は役小角の像も 近くにあったのかな。廃仏毀釈の 時に役小角像は壊されちゃった かな?この前鬼・後鬼も、顔は 削られてしまっている。 👉役小角と前鬼・後鬼の石像 (埼玉県越生町の太平山にて) |

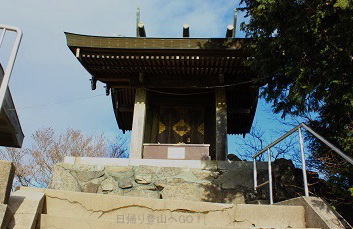

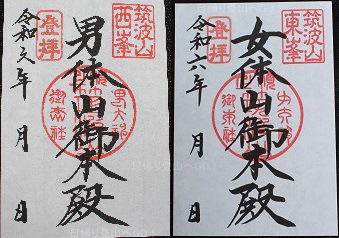

⑳▲筑波山男体山(男体峰)山頂 標高871m 男体山御本殿 筑波男大神を祀る。 横に社務所あり。狛犬一匹。 (こちらには三角点はありません。女体山頂に1等三角点があります。) 社務所は開いてない日が多い。 |

御幸ヶ原から約300mで男体山頂!(約15分)

視界の良い日は女体山の奥に霞ヶ浦も見えます。

㉑ 男 体 山 頂 か ら 女 体 山 を 望 む |

(ロープウェイ女体山駅から女体山頂まで約5分) |

㉒女体山山頂さらにアップ! |

男体山頂から

市営第3駐車場~随身門の辺りまでを俯瞰

↓写真クリックで拡大します↓

㉓ 気 象 観 測 所 |

|

| 男体山頂部にある筑波大学の気象観測所。正式には「筑波山神社・筑波大学計算科学研究センター共同気象観測所」。 所有は筑波山神社で、管理・運営を筑波大学計算科学研究センターが行っている。 現在(2022年)、門の前に掲げられている説明板によると、1902(明治35)年に旧皇族の山階宮菊麿王が自己資金で山階宮筑波山測候所を建設、1909(明治42)年に山階宮家が国に寄贈し中央気象台附属筑波山測候所となり、1928(昭和3)年に鉄筋コンクリートの現建物が完成とある。 古い!重要文化財級じゃないですか! 玄関上部の鉄格子とステンドガラスなんかはおしゃれそのものです。 ステンドガラスに描かれている絵は、霞ヶ浦の帆引き船と遠景の筑波山らしい。 その後、測候所は1976(昭和51)年に完全無人化、アメダス観測地点の統廃合により2001(平成13)年気象庁の観測所としては閉鎖。 2005年に筑波山に登った時の写真を見ると、まだ門柱には「気象庁 筑波山通信所」と記された石板がはめ込んであり、建物の脇に「NHK筑波山無線中継所」の看板がありました。 2006(平成18)年筑波大学の研究グループによって観測再開、2012(平成24)年筑波大学計算科学センターに引き継がれる。 |

このあと御幸ヶ原まで往路を戻り(男体山頂から御幸ヶ原まで約5分)、次に1等三角点のある女体山頂へ向かいました。

御幸ヶ原はこんな感じです

㉔パノラマ展望

| 写真クリックで拡大します↓拡大された写真をクリックするとさらに拡大 山座同定 |

御幸ヶ原 標高約795m 東西に長く広い。お土産屋さんが多数並ぶ。 (御幸ヶ原の東側と西側に各1か所ずつトイレあり) |

御幸ヶ原にアトリがいた。(12月) 御幸ヶ原にアトリがいた。(12月) |

㉕[紫峰杉 徒歩1分] 御幸ヶ原の南側、コマ展望台の横にある バーナーエリアの女体山側の辺りから、 紫峰杉へ至る道があります。 (看板が立っています) |

㉖ブナ 御幸ヶ原から1分ほど南側斜面を下ると、 まず、ブナの大木が現れます。 このブナは筑波山中において 最大級のブナらしい。 |

㉗紫峰杉と男女川源流 ブナの木からもう少し下ったところにあります。 |

㉘男女川源流 ちょろちょろと流てる。 「生水ですので手洗い場としてご利用下さい」とのこと。 飲めません! 御幸ヶ原への戻りは約2分。 |

御幸ヶ原で休憩したあと、女体山(女体峰)へ向かう。御幸ヶ原から女体山頂まで約15分です。

㉙御幸ヶ原から女体山へ向かって登り始めた辺りの左側に、ひっそりとお地蔵さん。江戸時代の中禅寺の遺物か? 柱に掲げられた札には梵字とともに「サ」と書かれている。「サ」って何だろう?昔はここに「ぼけ除け地蔵」と書かれた札が掛かっていたのだが・・・。 |

![]() 後で調べてみると・・・柱に書かれていた梵字は「サ」と読み、観音菩薩を表すらしい。

後で調べてみると・・・柱に書かれていた梵字は「サ」と読み、観音菩薩を表すらしい。

御真言 オン・アロリキヤ・ソワカ

㉚ ガ マ 石 |

(おおよそ標高600m以上にある岩は斑レイ岩から成る) ガマ石はホントにカエルのように見えます。 (ガマの口に小石が入ると願い事が叶う?) |

㉛ 女 体 山 頂 ま で あ と 少 し |

㉜筑波山女体山(女体峰)山頂 ㉝つつじヶ丘から女体山頂下まで 女体山御本殿が鎮座 ロープウェイも出ています 筑波女大神を祀る |

| ◬1等三角点 三角点標高は875.7m(点名:筑波山)筑波山の三角点は旧字体で刻まれている。 最高点は877m 広い関東平野を一望できる! 女体山頂での食事は禁止されています (御幸ヶ原から女体山頂まで約15分) |

| ㉞ 女 体 山 頂 か ら 男 体 山 頂 を 望 む |

|

↑写真クリックで拡大します↑ 男体山(男体峰)の後ろに見える山々。 |

山 座 同 定 |

筑波山女体山(女体峰)からの展望(山座同定)

| 山 座 同 定 |

燕山から稜線を左に見てゆくと、 筑波山塊北端部に雨引山(標高409.2m)。 |

雨引観音(雨引山楽法寺)坂東観音霊場第二十四番札所 587年開山の古刹です。 春は桜が満開! |

| 山 座 同 定 |

|

| 風車のある丸山の右側に足尾山(標高627.3m)

|

| 山 座 同 定 |

筑波山南方に宝篋山(標高460.7m) |

ロープウェイつつじヶ丘駅の方角の最奥に鹿嶋市。双眼鏡や望遠レンズだと、カシマサッカースタジアム、風車群、鹿島共同火力発電所が見えます。ちょうど火力発電所の煙突の手前に広がる森の中に鹿島神宮があります。 ☞鹿島神宮探索のページ |

宝篋山山頂ズーム |

宝篋山は低山ながら登山コースが充実していて楽しい。 筑波山塊中において筑波山と宝篋山は展望範囲が広い。 👉 宝篋山から見た筑波山(宝篋山のページ) |

山頂からの展望を充分楽しんで下山。(下山は白雲橋コースで下りました)

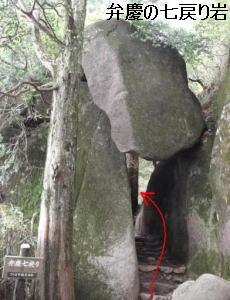

㉟女体山からつつじヶ丘方面に向かって下りてゆくと大仏岩、北斗岩などの大きな岩が現れる。さらに下って裏面大黒、出船入船、国割石、紫雲石、母の胎内めぐり等の大岩・奇岩が現れ、高天ヶ原社の下部を通過し、最後に、この、今にも落ちてきそうな大岩=「弁慶の七戻り」をくぐると、その少し先に弁慶茶屋跡があります。そこに分岐(道標アリ)があるのでそこを筑波山神社のほうへ進む。 (女体山頂から弁慶茶屋跡まで約30分) (つつじヶ丘に車を停めて登ってきた場合は弁慶茶屋跡で、つつじヶ丘方面へ下りる) つつじヶ丘から登った時のページ |

![]() しばらく空地だった弁慶茶屋跡に東屋(“BENKEI HUT”と名付けられていた)が出来ていました。同様、御幸ヶ原コース中にも同じような東屋(こちらは“MINANO

HUT”と名付けられていた)が建っていました。2024年 つつじヶ丘から登った時のページ参照

しばらく空地だった弁慶茶屋跡に東屋(“BENKEI HUT”と名付けられていた)が出来ていました。同様、御幸ヶ原コース中にも同じような東屋(こちらは“MINANO

HUT”と名付けられていた)が建っていました。2024年 つつじヶ丘から登った時のページ参照

㊱白雲橋コース中にある 白蛇弁天(はくじゃべんてん) 小祠が2基祀られています。 (弁慶茶屋跡から約35分) |

㊲白雲橋コース入口の鳥居まで 下りてきました! (白蛇弁天から約20分) ここからコンクリートの車道。 もう少し下りると道標があります。 道標の指し示す 「筑波山神社」方面へ進みます。 |

㊳「是より女體山」の石碑 女体山登山道入口です。 グーグルマップ (鳥居から約3分) 神社はすぐそこ(筑波山神社まで約3分) |

~後日、冬の天気の良い視界の利く日に再訪~

2022.12.

山頂からの景色

(山岳展望・山座同定)筑波山から見える山々

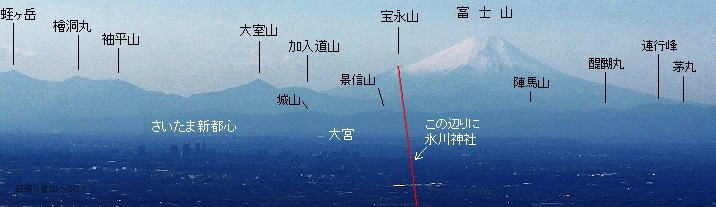

富士山は南西の方角に。 筑波山-富士山の直線距離:約157km 筑波山と富士山の間に氷川神社があります。 富士山方面の山々 山座同定 ↓ |

|

この日は東京湾が太陽の光に反射して良く見えました。南方に海ほたるPA。(望遠で見ると意外と近くに見える。東京湾に浮かぶ船も見えました。かなり大きな船だろう。さらに奥には富津・君津の火力発電所が薄っすらと見えます。)

東京湾、海ほたる、風の塔。 |

スカイツリーは南南西の方角に。筑波山からスカイツリーまでの直線距離は約63km。 はたしてスカイツリーは江戸の結界を壊したのか?はたまた、江戸だけを守る結界か? |

太平洋と霞ヶ浦(南東方面) 縄文時代はどこらへんまで海だったのかなあ。 さらに大昔、古東京湾の頃は筑波山の麓まで海だったという。 |

( 筑波山塊の筑波山・加波山には「波」がある。「つくば」は着く波(つくば)だったのかも。あるいは、船が「着く場」だったのかも。筑波山の北方に連なる足尾山は、古くは葦穂山と記されていた。さらに北に連なる加波山は蒲山とも記されていた。「葦」も「蒲」も水辺の植物。そして加波山の北に連なる燕山の「つば」は「津波」、「津場」とも置き換えられる。筑波山北西麓の椎尾(しいお)という地は、「しお」=「塩」につながる。)

JAXAの海面上昇シミュレーターが面白い!地図上の海面の高さを調整できます。【外部リンク】JAXA EarthApps 海面上昇シミュレーター

縄文海進の頃の筑波の縄文人は船でいろいろな場所へ旅をしてたんだろうな。この頃だと葦で作った船かな?筑波山塊一帯(特に東麓・南麓)、かなり古くから沢山の人が住んでたんじゃないかな。食べ物に困らなさそう(海の幸、山の幸)。

|

| 北東方面に水戸市街。 水戸市は茨城県庁のビルが目印。 |

| 月 日 は 修 正 し て 消 し て あ り ま す |

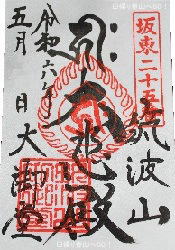

⛩ 御朱印 山頂でいただく御朱印は「登拝」の印が押してあります(山腹の筑波山神社拝殿の社務所の男体山・女体山の御朱印は「遥拝」の印です)。 各¥500 (2024.5.) 各山頂の社務所は開いていない日もあるので注意。 (山頂の社務所が開いてない日は拝殿の社務所で「登拝」印の御朱印をもらえるのだろうか?) |

【外部リンク】筑波山神社公式ホームページ

大本山護国寺別院 坂東二十五番札所 卍 (知足院中禅寺) 筑波山大御堂 第二十五番 千手観世音 御真言 オン・バザラ・タラマ・キリク |

展望良いです。 目の前に宝篋山が見えます。 視界の利く日は東京都心部のビル群も見えます。 【外部リンク】筑波山大御堂公式ホームページ |

大御堂の御朱印 「筑波山 大悲殿 大御堂」 ¥500 (2024.5.) |

登山ルート(筑波山神社側から)

登り:御幸ヶ原コース / 下山:白雲橋コース

| 🅿市営筑波山第3駐車場 標高約242m(トイレあり。広いです。¥500/1日(2022年12月現在))、他、神社の有料駐車場などもアリ。 |

| ↓約15分 |

| 筑波山神社(拝殿) 標高約260m |

| ↓約1時間30分(御幸ヶ原コース) |

| 御幸ヶ原 標高795m ケーブルカー山頂駅 (お土産屋多数アリ。トイレ.2箇所) |

| ↓約15分 |

| ▲男体山頂 標高871m |

| ↓約15分 |

| ◬女体山頂 (最高地点標高877m)(1等三角点標高875.7m) |

| ↓約30分(白雲橋コースで下山。大仏岩、北斗岩、裏面大黒、出船入船、国割石、紫雲石、母の胎内めぐり、高天ヶ原、弁慶の七戻りを経て) |

| 慶茶屋(分岐点。筑波山神社に向かって降りて下さい。つつじヶ丘方面へ下りると車を停めた場所に戻れません。~弁慶茶屋なくなって広場になっていた2006.12.~) |

| ↓1時間(白雲橋コース) |

| 筑波山神社(拝殿) |

| ↓約10分 |

| 🅿市営筑波山第3駐車場 |

※(筑波神社から3分位の所にケーブルカー駅あり。利用すれば御幸ヶ原まで8分。片道¥570、往復¥1020)(片道¥590、往復¥1070になっていました。-2022年-)

(下山:往路と同じ道で戻った場合(御幸ヶ原コース): 女体山→御幸ヶ原→筑波山神社まで1時間20分)

他の登山ルート(つつじヶ丘から)

おたつ石コース+白雲橋コース

| つつじヶ丘🅿 標高約529m(W.C.あり。広い。 (🅿普通自動車¥500/日、自動二輪車¥200/日、大型自動車¥2000/日になっていました。-2022年-) |

| ↓約35分 おたつ石コース |

| 弁慶茶屋(弁慶茶屋なくなって広場になっていた2006.12.)弁慶茶屋跡(茶屋跡=広場に東屋が建っていた2024.5.) |

| ↓約40分 白雲橋コース |

| ◬女体山頂 (最高地点標高877m)(1等三角点標高875.7m) 女体山御本殿 |

| ↓約15分 |

| 御幸ヶ原 標高約795m(お土産屋多数アリ。W.C.2箇所。) |

| ↓約15分 |

| ▲男体山頂 標高871m 男体山御本殿 |

| ↓約10分 往路を戻る |

| 御幸ヶ原 |

| ↓約1時間15分 往路を戻る(女体山頂付近、弁慶茶屋跡を経て。白雲橋コース+おたつ石コース) |

| つつじヶ丘🅿に到着 |

※(ロープウェイ利用の場合、つつじヶ丘から女体山駅(女体山の約40m下)まで6分。片道¥600、往復¥1070 )(片道¥750、往復¥1300になっていました。-2022年-)

※2023年1月10日~3月10日まで、ロープウェイは検査・工事のため運休(筑波山神社側のケーブルカーは動いています) 工事は完了済み

ケーブルカー・ロープウェイの運賃は2006年当時のものです。最新情報・詳細は筑波観光鉄道株式会社のホームページで!

✽御幸ヶ原から女体山へ向かう途中、「かたくりの里」でかたくりの花の群生が見られます。3月下旬~4月下旬がとりあえず見所の目安です。

| ★☄ スターダストクルージング ★☄ |

空気が澄み渡る季節はロープウェイが夜9時まで運行していて、夜景が楽しめる!営業は10月~1月の土・日・祝(年末年始は除く)

![]() つつじヶ丘へ行く有料道路が無料になっていたが、つつじヶ丘Pが有料になっていた。(昔は道路が有料で駐車場は無料でした) 2006.12.

つつじヶ丘へ行く有料道路が無料になっていたが、つつじヶ丘Pが有料になっていた。(昔は道路が有料で駐車場は無料でした) 2006.12.

![]() 久しぶりに登ってみた。昔とあまり変わっていないようで嬉しい。こういう、思い出の地となる場所は変化がない方が安心する。今は、山頂からの風景にスカイツリーが加わっている。都心のビル群も増えた。東京は変化が激しい。そして以前から噂されるスカイツリーの、結界を破った、または結界を新たに張った説。スカイツリーが建ってから早11年。もし、スカイツリーが日本の首都東京の結界に関与しているというのであれば、どうもスカイツリーは結界を破ってしまったんではないのかと思わざるを得ない。スカイツリーが建つ頃から徐々に、また明らかに世はおかしくなっている。スカイツリーを通じて発せられる情報も怪しいものが多いように感じられる。東京なんかもう悪に乗っ取られてしまっているんじゃないかとさえ思ってしまう。そしてそのうち日本も完全に・・・。悪魔は正体(本当の名前?)を見破られると逃げていくというのを聞いたことがある。悪魔の正体を見破れ!! 2022.12.

久しぶりに登ってみた。昔とあまり変わっていないようで嬉しい。こういう、思い出の地となる場所は変化がない方が安心する。今は、山頂からの風景にスカイツリーが加わっている。都心のビル群も増えた。東京は変化が激しい。そして以前から噂されるスカイツリーの、結界を破った、または結界を新たに張った説。スカイツリーが建ってから早11年。もし、スカイツリーが日本の首都東京の結界に関与しているというのであれば、どうもスカイツリーは結界を破ってしまったんではないのかと思わざるを得ない。スカイツリーが建つ頃から徐々に、また明らかに世はおかしくなっている。スカイツリーを通じて発せられる情報も怪しいものが多いように感じられる。東京なんかもう悪に乗っ取られてしまっているんじゃないかとさえ思ってしまう。そしてそのうち日本も完全に・・・。悪魔は正体(本当の名前?)を見破られると逃げていくというのを聞いたことがある。悪魔の正体を見破れ!! 2022.12.

登山道にヘビが現れた!筑波山は何度も登っているが初めて遭遇。たぶんアオダイショウ。でも何故そんな名前? 2024.5. |

「アオダイショウ」の「アオ」は体の色がなんとなく青っぽいからという。「タイショウ」の方は、アオダイショウは日本のヘビの中では最大級の長さに成長するという(2mを越える長さのものもあるらしい)ことからのようで、大きいから「大将」。青っぽいヘビの大将という意で「アオダイショウ(青大将)」と呼ばれるようになったという。

実際は青っぽくもなく、茶色っぽかった。

筑波山と富士山の間に氷川神社がある。

(詳細には筑波山頂である女体山頂と、富士山側火山の宝永山頂とを結ぶライン上にあります)

![]() 2025年は氷川神社レイラインと縄文石棒に興味を持った一年であった。

2025年は氷川神社レイラインと縄文石棒に興味を持った一年であった。

筑波山頂から見た富士山 筑波山頂と宝永山頂を結ぶライン(赤い線)は氷川神社境内の ひょうたん池と白鳥池の間の道を通り、楼門の前を横切り、神池を通過する。 (神池にある摂社の宗像神社もギリ通っている) |

登山コースは多数

【参考として】 (外部リンク)

筑波観光鉄道株式会社のホームページ(ケーブルカー・ロープウェイ)

関東鉄道のホームページ(筑波山行きのバス・筑波山神社-つつじヶ丘間の移動などに)

筑波山シャトルバス(つくば観光コンベンション協会のホームページ)

☘