① 駐 車 場 |

さいこうふれあいセンター駐車場 (簡易トイレあり) ここからスタートしました。 (今回のルート:下写真⑱参照) |

日帰り登山へGO!>栃木県の山>機神山・両崖山(織姫神社から登る)

| 機神山 はたがみやま (織姫山) 標高118.2m(4等三角点) 機神山山頂古墳 地理院地図

両崖山 りょうがいさん 標高251m 足利城跡 地理院地図 |

|

| 駐車場から両崖山頂まで約1時間 | 栃木県足利市 |

| 機神山:JR両毛線足利駅の西北西、足利市街の西方に連なる丘陵の南端にある山。山頂には6世紀ごろに造られたとされる前方後円墳がある(機神山山頂古墳はたがみやまさんちょうこふん)。また、当山北側の尾根上にも古墳があり(行基平山頂古墳ぎょうきだいらさんちょうこふん)、機神山から両崖山にかけての尾根上・斜面には26基もの古墳が確認され、機神山古墳群と呼ばれている。当山の南側中腹には織姫神社が鎮座し、機織の神様とされ参詣者も多い。立派な社殿は昭和12年に建立されたもので、以後、機神山は織姫山(おりひめさん)とも呼ばれる。山の南方に渡良瀬川が流れる。足利県立自然公園のうち。

両崖山:関東平野北端部、JR両毛線足利駅の北北西、足尾山地南端部の一支脈、足利市街西方に連なる丘陵の北側にある山。標高251m。本城山、要害山とも呼ばれる。かつて山頂には足利城の本丸が置かれていた。足利城は、両崖山を中心とした尾根・山麓に広がる山城で、藤姓足利市の祖・足利成行が平安後期の天喜2年(1054)に築城したとされる。その後、室持時代、永正年間(1504~1521)に足利長尾氏3代目の長尾景長が入城、大改修を行う。天正18年(1590)北条氏の滅亡により、北条方についていた6代目の長尾顕長も没落、当城は廃城となる。現在は御嶽神社(石祠)が山頂に鎮座。堀切や石垣が残る。 足利県立自然公園のうち。 |

|

| 近くの高速道路I.C.:北関東自動車道足利または太田桐生 さいこうふれあいセンター駐車場:グーグルマップ | |

2023.2.黄鶯睍睆

① 駐 車 場 |

さいこうふれあいセンター駐車場 (簡易トイレあり) ここからスタートしました。 (今回のルート:下写真⑱参照) |

②織姫歩道橋(「織姫神社前」信号)のところを左へ曲がると鳥居と石段があります。 (右へ横断歩道を渡った所には織姫観光駐車場とトイレがあります) |

③織姫神社の鳥居と石段(男坂)。 境内まで229段の石段。 (鳥居の左側には女坂があります) (さいこうふれあいセンターの 駐車場から約3分、) |

④5分ほどかけて石段を登りきり、 振り返ると、眼下に足利市街、 渡良瀬橋、渡良瀬川。その川を挟んで 向こう側に対峙する山は、 男浅間神社を山頂に祀る 男浅間山(おとこせんげんやま)。 |

⑤織姫神社拝殿 機神山(はたがみやま)中腹にあり、境内はとても広く展望が良い。 社務所は拝殿の手前左側にあります。 (結構賑わっていました)。参拝してから登山口へ向かいました。 (拝殿の下の右奥へ約1分進んだところに登山口) |

⑥登山口 (ハイキングコース入口・大山阿夫利神社参道入口)石段を上っていきます。 「関東ふれあいの道」です。 ここから織姫公園を経て両崖山まで2.0km (石段を上らず、そのまま10mほど進むとトイレ・駐車場があります。 こちらの駐車場利用時間は2時間まで。) |

⑦大山阿夫利神社 登山口から1,2分のところ。石祠が祀って あります。参拝。神社の左の方から もう少しだけ上って行くと機神山の山頂部に 出ます。 |

⑧機神山山頂部 山頂部には機神山山頂古墳とレストランが あります。古墳のてっぺんが機神山山頂 (標高118.2m・4等三角点・点名「長林寺」) なのですが古墳には上れません。この古墳は 前方後円墳らしい。レストランの奥(裏)まで 進み、そこから少し山を下ります。 (レストランの前の辺り展望良い) (織姫神社境内からここまで5分くらい) |

機神山山上の辺りにも駐車場があるのですが、駐車利用時間は2時間までとなっています。

| 機神山から両崖山にかけての尾根上・山の斜面には26基の古墳があり、機神山古墳群と呼ばれている。 |

⑨レストランの前を通って裏へ廻り、そこから少し下ったところに行基平山頂古墳(説明板が立っています)。 そこからもう少し進んで橋を渡ります。 |

橋を渡ったら織姫公園となっている山中の道を上へと登って行きます。

⑩鏡山山頂(展望広場) 山頂には、現代的なの東屋?と、テーブルベンチがあり、展望も良い。 [両崖山1.2km/織姫神社0.8km] この先、下り上りが連続しますが、高低差はそんなでもありません。 |

⑪鏡山の辺りからの登山道は、露岩の道となります。 |

⑫見晴台 テラスのような大きくて広いベンチがある。とても展望良いです。関東平野を一望! 見晴台のそばに分岐[両崖山0.1km/本城1丁目/織姫神社1.9km] 見晴らし台からの展望 |

⑬北方に日光の峰々。 男体山まで約46.1㎞ |

⑭東南東方に大小山-大坊山 (大小山まで6.4㎞、つつじ山まで4.5㎞、大坊山まで4.7㎞) 両崖山の東南東約4.6㎞にある、つつじ山から見た こちら側の様子 ☞日帰り登山へGO!つつじ山のページのパノラマ写真⑥(写真の右のほう) |

⑮見晴台の南方眼下に足利市の中心街。国指定史跡の足利学校は日本最古の学校、 同じく国指定史跡の鑁阿寺(ばんなじ)は足利氏の館であったところで「日本の名城百選」にも選ばれている。 【参考として(外部リンク)】👉 鑁阿寺公式ホームページ 👉 史跡足利学校(足利市公式ホームページ) 👉 足利市立美術館(足利市公式ホームページ) 鑁 初めて見た漢字なので調べてみると・・・・・ バン 馬の首飾り。メッキ(鍍金)。仏教の呪文に用いる語。・・・・・と、あった。 鑁阿:鑁阿寺を創建(1196年)した足利義兼の法号。梵語で「大日如来」の意味もある。 |

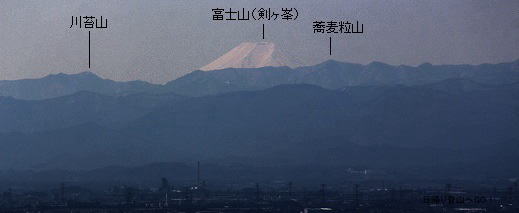

⑯南南西方面に富士山も見えました。 川苔山まで約63.4㎞、富士山まで約127.7㎞。蕎麦粒山まで約62.2㎞。 |

⑭見晴台そばの分岐にある石柱門(注連柱しめばしら)を通り抜け少し進むと東屋があり、その先に両崖山山頂への石段。 石柱門から両崖山山頂まで5分ほど。 |

⑮山頂直下に尾曳稲荷(大比喜稲荷)、 石祠多数、石碑、東屋、ベンチ、案内図、 説明板があります。 一帯は足利城跡で、 足利市指定重要文化財(史跡)。 |

⑯両崖山山頂! 標高251m 足利城の本丸があった場所です。 現在は御嶽神社を中心に、天満宮、大黒様の石像、 月読命、日本武命などが祀られています。 テーブルベンチあり。 [天狗山/大岩比沙門天2.7km /織姫神社2.0km]分岐。 |

足利市の大小山(妙義山)から見た両崖山☞大小山のページ・パノラマ写真⑱(大坊山の右奥)

両崖山から天狗山、かわら山、鶴山、須永山、観音山を経て駐車場へ戻るルートはこちら。

| 登山ルート 往路=約1時間 復路=約50分 | |

| 駐車場(さいこうふれあいセンター) トイレあり。 | |

| ↓約3分 | ↑約3分 |

| 織姫神社の石段下(参道入口、織姫歩道橋・織姫神社前信号そば)(近くの織姫観光駐車場にもトイレあり) | |

| ↓約5分 | ↑約3分 |

| 織姫神社 社殿前の広場(石段上) | |

| ↓約5分 | ↑約5分 |

| 機神山(機神山山頂古墳) | |

| ↓約15分 | ↑約15分 |

| 鏡山(展望広場)現代風のあずま屋がある | |

| ↓約25分 | ↑約20分 |

| 見晴台(広くて大きなベンチがある) | |

| ↓約5分 | ↑約5分 |

| 両崖山(足利城跡) | |

![]() 織姫神社参道で 盃状穴 発見!

織姫神社参道で 盃状穴 発見!

盃状穴(はいじょうけつ):石や岩石に、アリジゴクの巣や杯のような形状で穿たれた円形の穴。世界中で確認されているようで、日本においての古いものでは縄文時代のものもあるというが、新しいものでは江戸時代のものもあるという。何の目的で穴が穿たれているのか明確ではないが、信仰的なものというのが研究者の見解であるようだ。

織姫神社・女坂の水色(青色)の鳥居のところに盃状穴があった! この盃状穴の石だけ、まわりの石とは違う石質だ。なにか意図があるのか? はたまた、ちょっとした遊び心か?たまたま丁度いい石があったからか? (女坂は、上写真③の地点の鳥居の左側から入って行きます。 男坂の石段より緩やかな石段で、上へ出るまでの間に七色の鳥居をくぐります。) 紫色の鳥居:よき経営と縁結び 朱色の鳥居:よき仕事と縁結び 若草色の鳥居:よき学業と縁結び 青色の鳥居:よき人生と縁結び 緑色の鳥居:よき知恵と縁結び 黄色の鳥居:よき健康と縁結び 赤色の鳥居:よき人と縁結び |

![]() 今まで盃状穴という名称を知らず、気にも留めていなかったのでうろ覚えだが、山の中の古い神社や古刹の石段等の石造物、古民家の縁側なんかで見かけた記憶がある。スゴク珍しいものといった感じではない。面白い石だなあ、ちょっとアートっぽいな、くらいの感じでスルーしていたと記憶する。何かで(ユーチューブだったか?)、この穴が盃状穴と呼ばれるものだと知り最近は気になっている。自分としては、長い年月をかけ水が常に同じところに落ち続けて穿たれた穴だと思っていた。そういう石を石工なんかが切り出したりして石造物に利用したものだと思っていた。盃状穴の石があると、その場の歴史的な雰囲気が一層深くなる感じがする。

今まで盃状穴という名称を知らず、気にも留めていなかったのでうろ覚えだが、山の中の古い神社や古刹の石段等の石造物、古民家の縁側なんかで見かけた記憶がある。スゴク珍しいものといった感じではない。面白い石だなあ、ちょっとアートっぽいな、くらいの感じでスルーしていたと記憶する。何かで(ユーチューブだったか?)、この穴が盃状穴と呼ばれるものだと知り最近は気になっている。自分としては、長い年月をかけ水が常に同じところに落ち続けて穿たれた穴だと思っていた。そういう石を石工なんかが切り出したりして石造物に利用したものだと思っていた。盃状穴の石があると、その場の歴史的な雰囲気が一層深くなる感じがする。

🚙 近くの道の駅【外部リンク】 👉 道の駅どまんなかたぬま(道の駅公式ホームページ)

近くの観光【外部リンク】👉 鑁阿寺公式ホームページ 👉 史跡足利学校(足利市公式ホームページ)

👉 足利市立美術館(足利市公式ホームページ)

♨ 近くの立ち寄り湯【外部リンク】 👉 地蔵の湯 東葉館公式ホームページ

👉 足利健康ランド公式ホームページ(閉店間近→2025年9月30日)