氷川神社レイライン 中心部 ↑クリックで拡大します↑

武藏国一之宮 氷川神社~中山神社(中氷川神社)~氷川女體神社 他、レイライン付近の神社

日帰り登山へGO! 番外編 大宮 氷川神社レイライン 意外とスゴイ!構造線と八咫烏!

氷川神社レイライン

ひかわじんじゃ れいらいん

(地理院地図で検証)

武蔵國一之宮

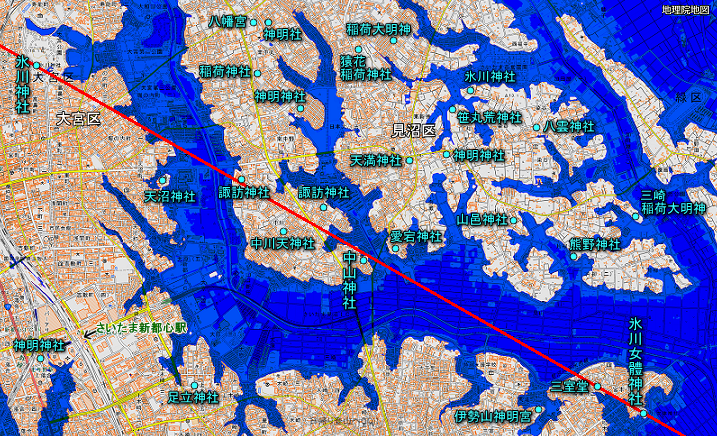

氷川神社・中山神社・氷川女體神社(ひかわにょたいじんじゃ)は、一本の直線で繋がる。

このラインは冬至の頃の日の出、夏至の頃の日の入の線とされる。

かつては、氷川神社(男体社)・中山神社(簸王子社ひおうじしゃ)・氷川女體神社(女体社)の三社を合わせて氷川大明神とも称された。

これは熊野修験が関係しているとも言われる。

また、氷川神社の「氷川」は出雲(島根県)の「斐伊川(ひいかわ)」から来ていると言われ(「斐伊川」はかつて「簸川(ひかわ)」「肥川(ひのかわ・ひかわ)」とも記された)、武蔵国造と出雲国造は同族であり、氷川神社も出雲から来た一族と関係が深いという。

出雲大社(杵築大社)との関係もさることながら、同じく出雲の熊野大社、紀州(和歌山県)の熊野三社(熊野坐神社・熊野速玉神社・熊野夫須美神社)との関係も興味深い。

氷川神社レイライン 中心部 ↑クリックで拡大します↑ 武藏国一之宮 氷川神社~中山神社(中氷川神社)~氷川女體神社 他、レイライン付近の神社 |

氷川神社本殿から氷川女體神社本殿までの距離が、

なんと! 6.66km ピッタリ! (地理院地図のツールで計測)

でた! “666”

悪魔(獣ケモノ)の数字などと言われるが、本当は良い数字なのか!?

善悪関係なく、パワーのある数ということか?

何か法則でもあるのだろうか?

しかも、昔の距離の単位は㎞(キロメートル)やm(メートル)ではないので、“666”という数が現れるのは明治以降のはず。

1里=約3.9272727㎞

1㎞=約0.254629629453里

6.66㎞=約1.6958333451里

三社で一つという考えは熊野信仰と関係があると言われる。

熊野と言えば修験道。そして「八咫烏」(三本足の烏)。

古代からこの日本を影で支えているという噂もある。

熊野信仰・八咫烏と“666” 何かの呪術か?

しかし、この氷川三社は縄文海進の頃、内陸まで海が入り込んでいた時の海岸線付近に位置しており、熊野信仰が成立する遥か昔、神社の前身である縄文祭祀場があったと考えられる場所のはず。※1 益々不思議が増す。

そこで、縄文尺という距離の単位で見てみると・・・・・・、

(1縄文尺=約35㎝といわれている)

6.66㎞=約19000縄文尺。666と繋がらない・・・・・・。

だが、もし仮に1縄文尺が37㎝とすると・・・・・・、

6.66㎞=18000縄文尺!(18=6+6+6) でた!666の数字!

1縄文尺は37㎝だったりして・・・・・・。

縄文時代のアニミズムが熊野修験に引き継がれているのだろうか?

も一つ“666”発見!

氷川神社参道のニノ鳥居から本殿までの距離、なんと666m!

氷川神社入口交差点(県道2号)からだと、神社の楼門と舞殿の中間辺りまでの距離が666m。

氷川神社入口交差点から参道を少し入ったところにある十四丁目(丁石)から拝殿まで666m。

○ニノ鳥居は昭和51年(1976)に明治神宮から移築された鳥居で、台湾・阿里山(アーリーシャン)の樹齢1200年以上とも言われる檜(ひのき)で出来てています。

○丁石は神社に向かって参道を歩くと、その右側(東側)にあります。十八丁まであり、一ノ鳥居の辺りに一丁目の丁石、真ん中の九丁目は大宮小学校の門前に、最後の十八丁目の丁石は三ノ鳥居のそばにあると思いきや結構離れた所=三ノ鳥居の約80m手前(ケヤキの切株のそば)にあります。

(丁石が18丁までというのも、6+6+6だ!)

1町=109.0909m

666m=6.105町

(1縄文尺は約35㎝といわれているが、あえて1縄文尺を37㎝と仮定すると、666m=1800縄文尺でミステリアス!)

ちなみに一の鳥居から三の鳥居まで約1.9㎞、三の鳥居から楼門まで143m。

参道は三の鳥居まで欅(けやき)並木が続いていますが、江戸時代は松や杉が植えてあったそうです。

また、参道は寛永五年(1628)までは中山道としても利用されていました。

中山道と言えば氷川神社レイライン上の旧碓氷峠。

いろいろ繋がっている。

武蔵国一之宮氷川神社(男体社) さいたま市大宮区高鼻町1-407👉 グーグルマップ 大宮公園も明治初期までは氷川神社の境内地でした。 この辺りは縄文遺跡でもあり、縄文時代の祭祀場跡が神社の元か? レイラインは本殿を通過。 門客人(かどまろうど)神社は元は荒脛巾神社。 神池は見沼(御沼)の名残り、蛇の池は御沼の水源。 |

中山神社(中氷川神社)(簸王子社 ひおうじしゃ) さいたま市見沼区中川143👉 グーグルマップ 氷川神社(高鼻)の南東、女體神社との間に鎮座。 ラインは、社殿こそ通過していないが社地をかすっているようだ。 もちろん、ライン(線)を太めに設定すれば(帯=ベルトとする)、ライン上となる。 氷川神社本殿から中山神社旧本殿まで3.63㎞。ほぼ中間地点。 あと、300m西方にあったらド真ん中だったのですが・・・。 大昔は境内地がもっと広く、そこに祭祀的なものがあった可能性もある。→明治時代の地図を見ると、現在の中山神社の北側一帯も境内だったもよう。 |

氷川女體神社 ひかわにょたいじんじゃ(女体社) さいたま市緑区宮本2-17-1👉 グーグルマップ 祭祀場遺跡、参道、社殿(拝殿・本殿)を通る。 氷川神社本殿から氷川女體神社本殿まで、ぴったり6.66㎞というのは全く不思議。 |

【外部リンク】👉 武蔵一宮氷川神社公式サイト 👉 大宮公園(埼玉県公式サイト)

👉 埼玉県立歴史と民俗の博物館公式ホームページ(大宮公園の北側にあります)

👉 さいたま市立博物館(さいたま市公式サイト)(神社参道のニノ鳥居東側にあります)

👉 土器の館(さいたま市公式サイト)(大宮公園の南側、NACK5スタジアムの南西側にあります。大宮公園の外側です。)

👉 さいたま市立浦和博物館(さいたま市公式サイト)(中山神社と氷川女體神社の間の辺りにあります)

👉 馬場小室山遺跡(さいたま市公式サイト)(縄文時代早期から晩期の遺跡)

しかし、氷川神社レイラインは、氷川神社三社だけにとどまらない!

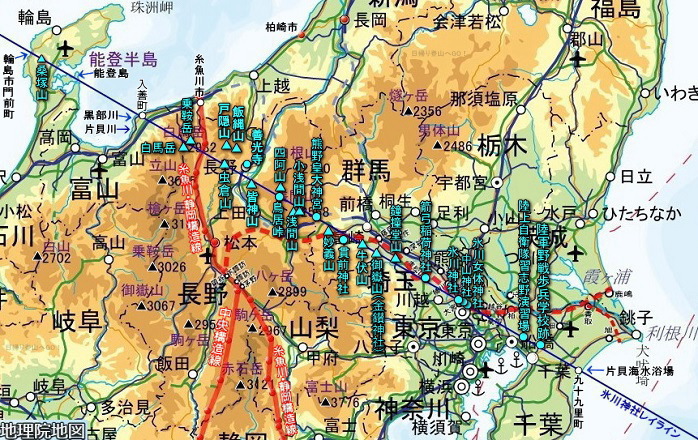

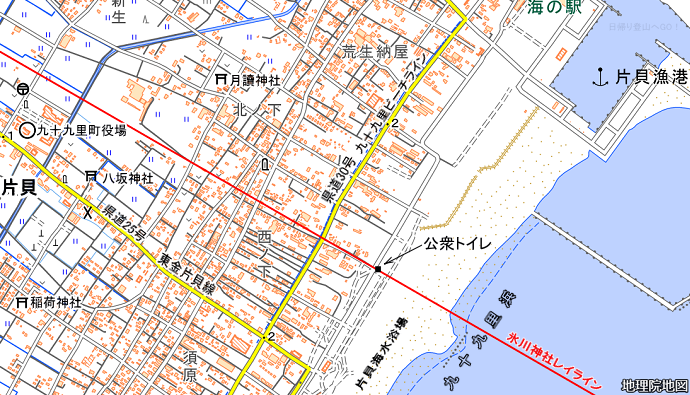

北西端は能登半島・石川県輪島市門前町北川から日本海へ抜け、南西端は千葉県九十九里町片貝海岸から太平洋へ抜ける。

氷川神社から南東のラインは冬至の頃の日の出の方角。

氷川神社から北西のラインは夏至の頃の日の入りの方角。

氷川神社レイラインも、鹿島神宮レイライン同様、構造線と絡んでいる。 特に埼玉県内においては、推定されている中央構造線と氷川神社レイラインは、かなり絡んでいるようにみえる。 氷川女體神社は、中央構造線が東へと進路を変えるポイントか? また、氷川神社から南東側は、柏崎-千葉構造線とも絡んでいるようにみえる。 氷川神社の辺りは中央構造線と柏崎-千葉構造線が交差するパワースポットか!? レイラインがフォッサマグナ(本州を二分する大地溝帯。ラテン語で「大きな窪み」の意。西縁は糸魚川-静岡構造線、東縁は新発田-小出構造線・柏崎-千葉構造線。)を斜めに大きく縦断しているのもなんか気になる。まるでフォッサマグナの場所を示唆しているようだ。 そして、このレイラインは明らかに熊野修験が関係している。 氷川神社本殿を起点として南東端の千葉県九十九里町の片貝海岸まで約86㎞、北西端の石川県輪島市門前町北川の海岸まで約300㎞。 端から端までの総距離約386㎞。 レイライン南東端の片貝海岸と北西側・富山湾に流れ出る片貝川の「片貝」つながりは偶然なのか? 北東方に向かって延びるような形の能登半島と、南西方に向かって延びるような形の房総半島が相対的に見えるのも面白い。 |

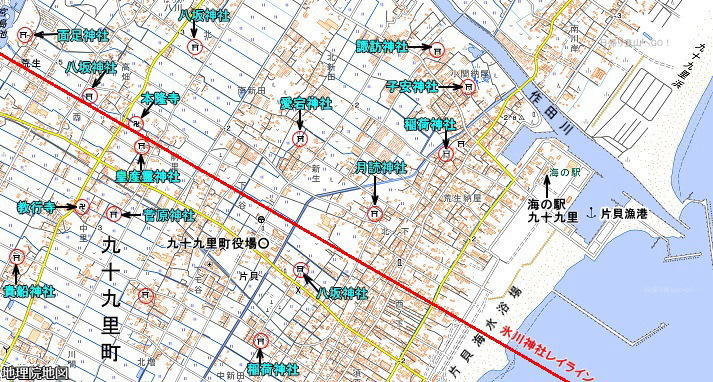

氷川神社レイラインの南東端は九十九里町の片貝海岸

千葉県山部郡九十九里町 (氷川神社レイライン南東端) 町の区画が氷川神社レイラインの向きと同じ。 氷川神社レイラインの向きは冬至の日の出の方角なので、この地域も同様に冬至の日の出の方角を意識して区画を整理したのか? それとも氷川神社レイラインをも意識して作られた町なのか? たまたま海岸線の向きが、冬至の日の出方向を向いていたため、海岸線に向かって垂直に道を敷いたら冬至の日の出方向になったのか? 九十九里町役場がレイラインに近いのは偶然か? 戦後の区画整理によるものだろうか? 九十九里の漁港は江戸時代に紀州(和歌山県)和歌山市加太(かだ)の漁民が開いたといわれる。 「片貝」という地名は「加太」からきているという説もある(「加太」の海=「加太海(かだかい→かたかい」)。 氷川神社レイラインにおいて紀州と言えばスグに熊野=熊野修験が思い浮かんだのですが、和歌山市の加太と熊野三山では同じ紀州でも結構距離が離れている。はたしてどうなのかなと思いとりあえずネットで調べてみたら、意外にもスグに加太と熊野修験の関係がヒットした。 なんと、加太の友ヶ島の序品窟(じょほんくつ)(👉グーグルマップ)は熊野修験葛城二十八宿修行の出発点だった!(葛城二十八宿は修験最古の道で、熊野古道もここから派生したという。) 加太は熊野修験と大いに関係があった! 九十九里を開いたのは熊野修験で、その後、加太の漁民が来たのかもしれない。 加太の漁民は熊野信仰の信徒であったと思われる。 ちなみに、九十九里のレイライン付近にある神社は大きな神社では無い(鎮守が多い)。 (縄文海進の頃は九十九里一帯は海の中。縄文海退後も暫くは人は住んでいなかったようで、原始・古代の遺跡は発見されていない。) 氷川神社から片貝海岸まで約86㎞ 【外部リンク】👉 海の駅 九十九里ホームページ |

レイライン付近の熊野神社(●印) 九十九里町・東金市周辺 |

氷川神社レイライン上にある気になるポイント(氷川神社南東側)

陸上自衛隊習志野演習場と獨協大学がもろにレイライン上。 氷川神社から獨協大学まで17㎞前後、陸上自衛隊習志野演習場まで46㎞前後。 片貝海岸から陸上自衛隊習志野演習場まで40㎞前後、獨協大学まで69㎞前後。 大土手山(ルボン山)もレイラインに絡んでいるといって良いと思う。 大土手山(ルボン山)は旧陸軍の砲兵射垜(ほうへいしゃだ:砲撃の的をかけておく築地)で、かつてこの辺りは軍の演習地であり、江戸期には佐倉藩の火薬場があったらしい。 貝塚の場所が氷川神社レイラインとほぼ平行に並んでいるのも気になる。 これらの貝塚を結ぶラインは、縄文時代の海岸線だろう。 堀之内貝塚、曽谷貝塚、姥山貝塚、荒屋敷貝塚、花輪貝塚、犢橋(こてはし)貝塚は国指定史跡。加曽利貝塚は国特別史跡となっている。 この辺りは氷川神社レイライン及び貝塚に沿うか平行したかたちで柏崎-千葉構造線が通っている。 【外部リンク】👉 加曽利貝塚博物館(千葉市公式サイト) 加曽利貝塚縄文遺跡公園内にあります。無料! 👉 堀之内貝塚(市川市公式ウェブサイト) 貝塚に隣接して博物館があります。無料! 👉 曽谷貝塚(市川市公式ウェブサイト) 👉 姥山貝塚(市川市公式ウェブサイト) 👉 千葉市内の国指定文化財(千葉市公式ホームページ) |

習志野市 陸上自衛隊習志野演習場はレイラインがもろに通過している。 かつては習志野原という地名で、明治の頃から旧陸軍の射撃場なんかがあった場所だ。 さらにその前、江戸期以前は広い原野だったという。 明治政府は氷川神社レイラインを知っての上で、ここに軍の施設を置いたのか? 氷川神社のパワーを得ているのかな? |

ここからは氷川神社北西側のレイラインを見ていく。

さいたま市北区・西区 氷川神社北西側のレイライン付近には鎮守の氷川神社が多数ある。 こちら側の自衛隊施設はライン上ではないが、ラインに近い。 さいたま市西区高木の氷川神社(鎮守)の境内に祀られている杓文字様は 縄文石棒の可能性がある。 |

埼玉県東松山市の辺り 将軍塚古墳の北側を通る。将軍塚古墳は古墳時代前期(4世紀後半)の前方後円墳で、古墳時代前期においては埼玉県内最大の前方後円墳だったといわれる(行田市の埼玉古墳群より前に造られた古墳)。 後円墳側の頂上には藤原利仁を祀る利仁神社が鎮座。👉 グーグルマップ この古墳の発掘調査は未だ行われていないようで、詳細は分かっていない。 レイライン上では無いがラインの北側に箭弓稲荷神社(やきゅういなりじんじゃ)がある。 箭弓稲荷神社は和銅五年(712)創建と伝わる古社で、拝殿・本殿は国指定重要文化財になっている。 氷川神社から将軍塚古墳まで約22.5㎞、箭弓稲荷神社まで約24.6㎞。 【外部リンク】👉 箭弓稲荷神社公式ホームページ |

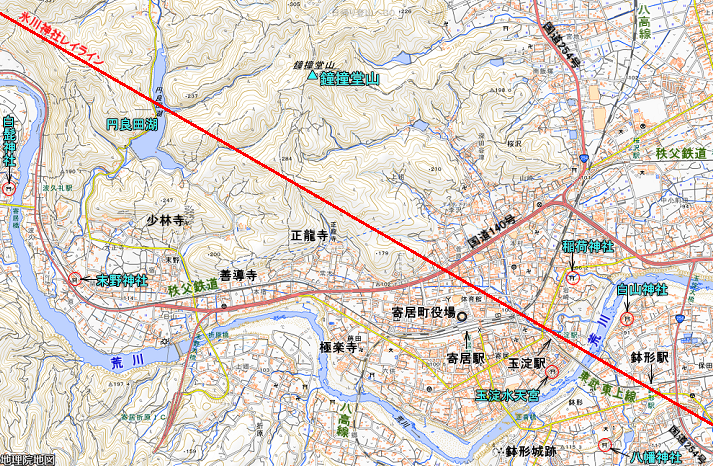

埼玉県大里郡寄居町の辺り 寄居町の市街地を抜け、鐘撞堂山西麓の円良田湖を抜ける。 氷川神社から寄居町役場まで約45㎞、円良田湖まで48㎞、鐘撞堂山まで約47㎞。 ☞ 円良田湖(日帰り登山へGO! 鐘撞堂山のページ) |

寄居町から群馬県甘楽郡甘楽町にかけて(埼玉・群馬県境の辺り)

この辺りから氷川3社の辺りまでは中央構造線が絡んでいると思われる。 牛伏山の辺りから中央構造線は西に向きを変え、長野県松本市に入る手前辺りから諏訪湖西方へ南下していると推測される。 ☞ 御嶽山(金鑚神社)のページ(日帰り登山へGO!) ☞ 牛伏山のページ(日帰り登山へGO!) |

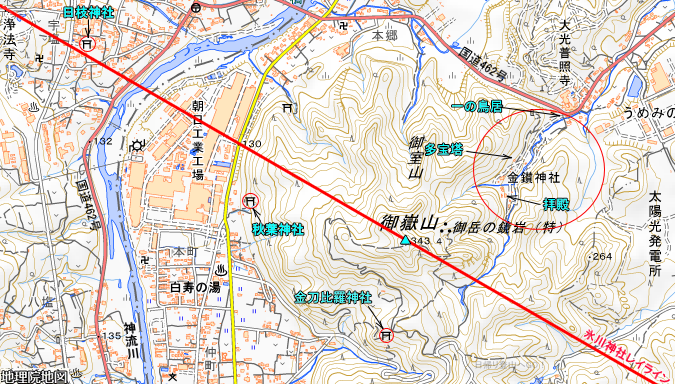

御嶽山と武蔵国二ノ宮の金鑚神社(埼玉県児玉郡神川町) 御嶽山山頂をもろに通過している。この山の北東麓には武蔵国二ノ宮である金鑚神社がある。 金鑚神社は拝殿のみで、その背後の山を御神体として祀る、古い神社形態が残る珍しい神社。 この形態の古社は奈良県桜井市の大神神社(おおみわじんじゃ)-三輪山、長野県諏訪市の諏訪大社上社-守屋山、そして当神社-御室山(御室ヶ嶽)の3社だけという。 金鑚神社は背後の御室山を拝しているというが、よく見ると拝殿の向きは御室山と御嶽山の間の鞍部の辺りを向いている(ほぼ真西)。その方向に線を引くと、福井県の九頭竜川河口付近・福井港の辺りから日本海に出る。 ラインは日本海へ出るまでに諏訪湖の北方・霧ヶ峰と美ヶ原の間を通るのだが、金鑚神社の真西ラインは諏訪湖付近までの中央構造線の方向を指し示しているとも見えなくもない。 そして、そのラインは日本三霊山の一つである白山付近も通る。白山は白山信仰の聖地でもある。 武蔵国二ノ宮・金鑚神社は白山修験とも関係があるのだろうか? さらに金鑚神社真西ラインの最西端、福井県の先(海の向こう)には、記紀の国生み神話に登場する隠岐島がある。 金鑚神社真西ラインもなかなか興味深いが、このページは氷川神社レイラインのページなのでとりあえず金鑚神社真西ラインについては省略。 金鑚神社拝殿から北西・御室山の方角は、氷川神社レイラインが進む方向と同じように思える。 金鑚神社も縄文時代の祭祀場・居住地跡か? 御嶽山南西方にある三波川流域は縄文石棒の生産地の一つとされ、縄文人は神流川や荒川を利用し水運によって各地へ石棒を運んでいる。 この辺りで産出された石質の石棒が、遠く茨城県の鹿嶋市からも出土している。 ☞ 石棒のページ(日帰り登山へGO!) 氷川神社から御嶽山山頂まで58.3㎞、金鑚神社まで約58㎞。 |

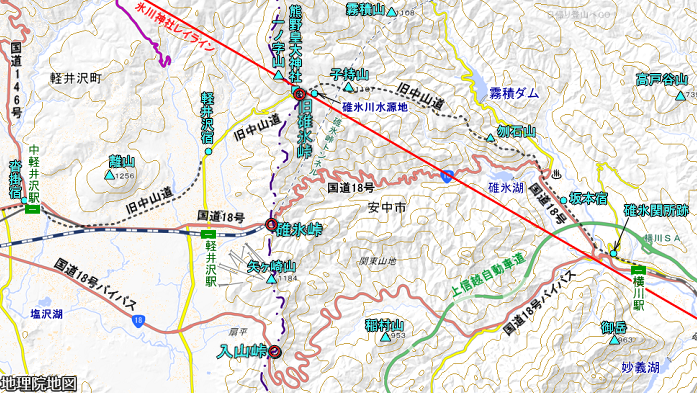

群馬・長野県境の辺り 牛伏山の西麓を通り、熊野皇大神宮、小浅間山北麓、鬼押出岩、鳥居峠を通過。 氷川神社から牛伏山まで約67㎞、貫前神社(上野国一ノ宮)まで約79㎞、霧積山山頂まで100.1㎞、子持山山頂まで100㎞、熊野皇大神社まで101㎞、現碓氷峠までほぼ100㎞、小浅間山まで約110㎞、浅間山まで約113㎞。 氷川神社から見て夏至の頃の日の入りは浅間山の方角だ。縄文時代には氷川神社の辺りからも浅間山が見えていたと思われる。 夕日が浅間山山頂に沈む「ダイヤモンド浅間」が見えたかもしれない。 浅間山が煙をはいていたなら、そこに太陽が入っていくのを見てビビったかも知れない。 縄文人は現代人より視力が良かっただろうからよく見えていただろう。 縄文の頃の浅間山はどんな形をしていただろう。今より標高が高かっただろうな。 夜、炎が見えるくらいの噴火は厳かに見えたであろう。 (上図に記載していない縄文遺跡多数あり) 縄文時代の浅間山の火山活動の状況は分からないが、とりあえず有史以降の浅間山火山の状況はこちら👉 気象庁の公式ホームページ「浅間山 有史以降の火山活動」(外部リンク) 鬼押出岩は天明三年(1783)浅間山天明大噴火の際の溶岩流跡。この大噴火で浅間山北麓の嬬恋村との間にあった村が壊滅している。 溶岩流跡は鬼押出し園で見ることが出来る。 👉 鬼押出し園 プリンスホテル公式ホームページ(外部リンク) 鬼押出し園そば・レイライン付近にあるキャンプ場 👉 ASAMA Park Field 浅間園オートキャンプ場 長野原町営浅間園公式ホームページ(外部リンク) 鳥居峠まで約127㎞、菅平湖まで約132㎞、その先には皆神山があるではないか(ラインから離れているが)! ☞ 鳥居峠(日帰り登山へGO!四阿山のページ) |

熊野皇大神社  熊野皇大神社 くまのこうたいじんじゃ 〈長野県北佐久郡軽井沢町峠町1/群馬県安中市松井田峠〉 県境にまたがり鎮座する。神社名から分かるように熊野信仰の神社だ。 日本武尊が東征の帰路、道に迷った際、紀伊熊野の山中の梛(なぎ)の葉をくわえた八咫烏(三本足の烏)が道案内をし、無事峠にたどり着いたという伝説がある。 また、当地は旧碓氷峠(旧中山道)でもある。 熊野皇大神社において、レイラインは境内の中心こそ通ってはいないが、レイライン上と言っても良いだろう。 社殿(長野・群馬県境上に本宮、長野県側に那智宮、群馬県側に新宮)の向きも、レイラインと同じ方角を向いている。 夏至の頃の日の入りは、神社背後の一の字山へと陽が沈んでいくということか。 碓氷峠は3度移動しており※2、初め、古代の頃は現在地より南方約5.5㎞にある入山峠(18号バイパスが通る)にあったと推定されており、当時は碓氷坂とよばれ東山道が通っていた。神社(祠?)も初めは碓氷坂にあったと思われる。 のち、鎌倉時代の頃(正応五年(1292)頃)、わざわざ険しいほうのルート(=当地を通過するルート)を中山道とし、その時に神社も遷したという。 もう、これは完全に氷川神社レイラインに合わせての場所移動だ! 険阻で不便なほうのルートに中山道を開き、その峠に神社を遷したのは、氷川神社レイラインが通っているからとしか思えない! 氷川神社と碓氷峠の「氷」つながりも気になる。峠には碓氷川の水源※3もあり、まさに「氷川」という字が入っている! 偶然なのか、意図的なのか?「ひかわ」の「ひ」、「うすひ」の「ひ」。「ひ」=「日」。「日」とくれば日の出・日の入り、そして氷川神社レイライン! しかも、氷川神社本殿から熊野皇大神社の各社殿(本宮・新宮・那智宮)まで、 101㎞!(ピッタリ) この数字に何か意味があるのか? 約101㎞ではなく、ぴったり101.00㎞というところが、意図的にこのポイントに社殿を置いた感じがする。 何か意味があるんじゃないかと勘ぐってしまう。 「里(り)」に換算すると約25.7里。これだと意味なんか何もないと思ってしまう数だ。 「㎞」と同じ距離単位のものが当時熊野の秘法?の中にあったのか? 偶然の数だとしても、それはそれでスゴイ偶然。 ちなみに1縄文尺=35㎝でみてみると288571.428571428・・・縄文尺。 1縄文尺=37㎝でみてみると、272972.97297297・・・縄文尺。何とも言えない数列だ。 ただ単に縁起担ぎで氷川神社レイラインを利用しているとは思えない。いったいどんな呪術をかけているのか!? レイラインは神社背後の一ノ字山を通り抜ける。 ちなみに熊野皇大神社の東にある子持山山頂は氷川神社本殿からピッタリ100㎞ だった。 こちらの山も何か重要なポイントなのだろうか? 100㎞=約25.46296里、約285714.2857142857・・・縄文尺、または約270270.270270270・・・縄文尺。 (1縄文尺=37㎝で計測したほうが、なんかミステリーっぽくなる) 👉 熊野皇大神社公式ホームページ(外部リンク)長野県側(社紋は八咫烏。ホームページは個性的だ。) 👉 碓氷峠熊野神社公式ホームページ(外部リンク)群馬県側 |

①古代から中世初期は碓氷坂と呼ばれ(当時は峠と呼ばれていない)、現在の入山峠(国道18号バイパス=碓氷バイパス)にあった。当時は東山道(古東山道)が通る。 また、入山峠には祭祀遺跡があり、縄文時代晩期から平安時代までの各時代それぞれの遺物が出土している。 〈群馬県安中市松井田町入山/長野県北佐久郡軽井沢町長倉〉標高約1034m 氷川神社本殿から98.8㎞。 ②中世から近世(鎌倉期~明治初期)の碓氷峠は中山道にあった。現在の旧碓氷峠・旧中山道。熊野皇大神社のある峠。 〈群馬県安中市松井田町峠/長野県北佐久郡軽井沢町峠町〉標高約1197m 氷川神社本殿から100.9㎞。 ③現在の碓氷峠。明治十六年(1883)に国道18号が開通してからは、この国道の群馬・長野県境の峠が碓氷峠となる。 〈群馬県安中市松井田町坂本/長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢〉標高約960m 氷川神社本殿からほぼ100㎞(100.09㎞)! これは氷川神社を軸にしているのが明らかだ。偶然では無いだろう。 この峠の東側(群馬県側)に縄文遺跡があるから、この峠道も縄文時代からすでにあったと思われる。 明治時代、この国道の建設にあたっては八咫烏が関与しているのか? |

※3 旧碓氷峠を水源とする碓氷川は峠の東南東にある碓氷湖に一旦流れ込み、そこから国道18号またはJR信越本線沿い付近を蛇行しながら東方へ流れ、高崎市で烏川に合流。この烏川の「烏」は熊野信仰・八咫烏の「烏」なのだろうか。

烏川は埼玉県本庄市と群馬県伊勢崎市の境で利根川に合流し、利根川は関東平野を通り抜け、最後に鹿島神宮と香取神宮の間を流れ茨城県神栖市と千葉県銚子市の境から太平洋に流れ出る。

長野県から富山県にかけて

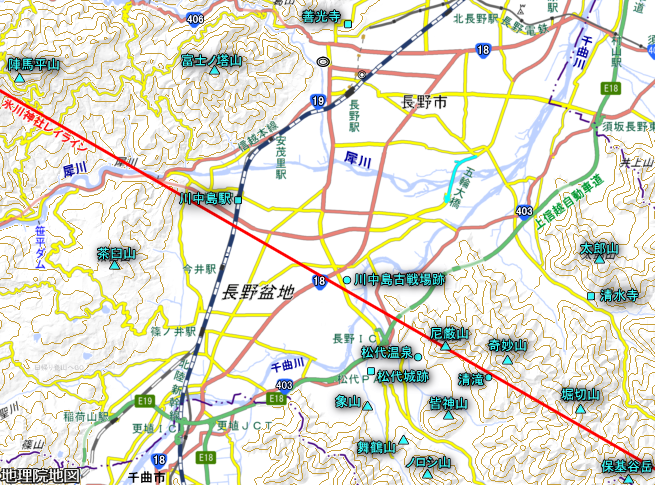

長野盆地(善光寺平ぜんこうじだいら)へと抜ける手前、レイライン付近に皆神山(みなかみやま)がある。この皆神山は有名なミステリースポットだ。山頂には皆神神社(熊野出速雄神社)が鎮座している。 まさか氷川神社レイラインがそばを通っていたとは! その先、長野盆地へ入ると、上杉謙信と武田信玄が戦った川中島古戦場跡を通過(実際の戦場地はもう少し西の辺りらしい)。 川中島古戦場跡からほぼ真北には善光寺がある。その距離7~8㎞(計測地点によっては7.77㎞のゾロ目!)。善光寺や戸隠山は熊野修験と関わりがあることが知られている。 レイラインは長野盆地から再び山間部へと入って行く。 善光寺地震※4の震源域にあたる虫倉山の北側を通り、北アルプス北部の乗鞍岳と小蓮華山の間を抜け、海岸近くの低山・園家山(標高17.2m)の北側を通り富山湾へ出る(富山県下新川郡入善町)。 富山県入善町/黒部市の境を流れる黒部川は、レイラインの南側をラインに平行な形で流れ、富山湾に注いでいる。 また、その黒部川河口の南約6.7㎞に、片貝川河口がある。※5 レイライン南東端にある千葉県・片貝海岸との「片貝」つながりは偶然なのか? 調べてみると片貝川河口付近に熊野社が5社鎮座していた。 こちらの「片貝」もきっと熊野修験と関係あるな。 ちなみに、レイラインを挟んで反対側(レイラインの北側)にも熊野社が5社鎮座している。 皆神山まで約145㎞、川中島古戦場跡まで約149㎞。 レイラインから離れるが、善光寺まで約153㎞、飯縄山まで約162㎞、戸隠山まで約170㎞。 阿弥陀山まで約185㎞、小蓮華山まで約191㎞、乗鞍岳まで約190㎞、園家山まで約226㎞、黒部川河口まで227㎞。 ※4 善光寺地震:江戸時代後期の弘化四年(1847)、長野県北部で起きた大地震。M 7.4。震源域は長野市から飯山市にかけての広範囲に及ぶ。当日は善光寺の如来開帳で大勢の人が訪れていたため善光寺町の被害は甚大だった。全壊焼失家屋は約20,000戸で、総死者数は8,000人を超えた(善光寺領では約2,400人)。山崩れも多数箇所で発生し、犀川では川がせき止められ村が水没、その後せき止められた川が決壊し、流出・押理・潰家屋は3,000戸を超えた。 ※5 片貝川河口付近にある黒部市犬山という地に、立山を開山した佐伯有頼の住居跡がある。 有頼が立山開山に至る経緯の説話「白鷹伝説」に登場する熊は熊野修験のことだろうか? |

皆神山 (みなかみやま)

レイラインからは少し離れるが、皆神山があった!〈長野県長野市松代町〉 👉 皆神山 グーグルマップ この皆神山は古くから信仰の山とされ、現在ではミステリースポットとしても知られる。 皆神山山頂部は3つの峰(東峰・中峰・西峰)から成り、中峰に皆神神社(熊野出速雄神社 くまのいずはやおじんじゃ)が鎮座、出速雄命(いずはやおのみこと)を祀る。 室町期、修験者大日寺和合院宥賢によって山内が整えられたと伝わり、古くから修験道の山として知られる。 👉 皆神神社公式ホームページ(外部リンク) この皆神山とその東方に座す象山・舞鶴山の3山一帯には旧日本軍の大規模な地下壕があるといい、 太平洋戦争末期、日本の戦況次第で、この松代町に軍司令部(大本営)や天皇が移って来る予定があったという。 何故この地が選ばれたのか?これには八咫烏が関与していたのか? 現在、大本営が移って来る予定だった舞鶴山の地下には、気象庁の松代地震観測所が置かれている。 👉 松代地震観測所(気象庁公式ホームページ)外部リンク 昭和40年(1965)8月には、皆神山を震源とする松代群発地震が発生している。奇妙な地震だったらしい。この地震で山体が隆起している。また、この地震による断層帯が、皆神山の北側をレイラインにほぼ平行に生じている。 そして、なんと現在も1日1回程度の無感地震が起きているという。 他、皆神山は日本のピラミッドとも呼ばれ、周辺ではUFOの目撃情報も多いという。 まさにミステリースポット! 氷川神社本宮から皆神山山頂まで144.9㎞、皆神山三角点のある西峰まで145.1㎞ ちなみに皆神山北東方にある奇妙山も熊野修験道場となっている。山名からして怪しい。 レイラインは奇妙山南腹にある清滝と、そのそばにある奥の院阿弥陀堂の辺りを通る。氷川神社から奇妙山まで約144㎞。 奇妙山の西方にある尼巌山(あまかざりやま)は山上部の南側をレイラインが通る。 長野市・長野盆地(善光寺平)は東西南北各方面からの修験者(山伏)が集う地なのか? この辺りで古くから一番の名所と言えば善光寺だが、善光寺は修験者の集合場所なのか? とりあえず、氷川神社レイラインは、確実に八咫烏の道でもあった! レイラインは長野盆地(善光寺平)へ入ると、川中島古戦場跡を通過。👉 グーグルマップ(川中島古戦場跡) 【参考として】👉 善光寺公式ホームページ(外部リンク) |

富山湾、能登半島抜けて日本海へ

氷川神社レイラインは、阿岸川と南側が合流した河口の北側から日本海に出る。 氷川神社本殿から観音崎まで約265㎞、能登島野崎町の野崎 大宮神社まで約267㎞、曲 大宮神社まで約273㎞。 能登鹿島まで281.7㎞、河内岳まで約289㎞、桑塚山まで約292㎞、輪島市門前町北川の海岸まで299.8㎞、ほぼ300㎞だ。 ちなみに輪島市役所まで約293㎞。 千葉県九十九里の片貝海岸から石川県輪島市北川の海岸まで386㎞。 予想に反してレイライン付近には熊野神社は無かった。 門前町黒島町に福善寺、名願寺、永法寺という3つの違うお寺が並んで建っているのが気になった。 大きな寺ではなさそうだが、3寺とも氷川神社からジャスト300㎞。 熊野修験と関係あるのだろうか? 門前町黒島町は北前船の船主・船頭の居住地として栄えたところらしい。松尾芭蕉も訪れているようだ。 松尾芭蕉は八咫烏か? この氷川神社レイラインの北西端にあたる輪島市門前町は、令和六年(2024)能登半島地震によって大被害を被った地域。4mも隆起した場所もある。 偶然かもしれないが、松代群発地震や善光寺地震とも絡んでいるようにも思える氷川神社レイラインの線上での地震なのが気になる。 レイライン付近は地震の影響が大きい=エネルギーがたくさん放出される場なのか? レイライン沿いにある浅間山も過去には大噴火を起こしているし、現在においても時々噴煙を上げる・・・・・。 |

![]() 氷川神社レイラインは太陽の動き(冬至・夏至)に合わせてひかれているが、構造線が絡んでいるのが不思議だ。太陽と大地は連動しているということか?

氷川神社レイラインは太陽の動き(冬至・夏至)に合わせてひかれているが、構造線が絡んでいるのが不思議だ。太陽と大地は連動しているということか?

※1 海が内陸まで入り込んでいた頃の氷川3社(奥東京湾)縄文海進

海抜10mで設定の海岸線。奥東京湾。(一般に、現在の海水準より3~5ⅿ高かったというが、標高10mに海岸線をひいたほうがしっくりくるので海岸線を標高10ⅿに設定) 比較的静かで浅い海だったという。 氷川3社はそれぞれ海沿いに鎮座(氷川神社の神池の辺りまで海が入り込んでいたといわれる)。 氷川神社から氷川女體神社まで6.66㎞というのはホントに不思議。 氷川3社以外の神社(鎮守)も、ほとんどが海岸付近に鎮座。 これらの神社も元は縄文時代のなんらかの痕跡があった場所の上に建てられたものと思われる。 縄文海進の時代が終わり、今度は海水が引いて行く段階において(縄文海退)、この辺りは沼のようになったという。 地名の「見沼」は「御沼」で、「神の沼」というところからきている。 |

【外部リンク】👉地理院地図

ヤバイことに気づく!

氷川神社レイライン東端の片貝海岸。レイラインの入口とも言えるこの重要な場所。

その肝心な地点にある、レイライン入口最初の建物は・・・・・・、

なんと、公衆トイレだった!

良いのか?

キレイにされていれば問題ないのか?

たまたまなのか?結界崩しか?

|

?まだ、あった不思議。

①広島県安芸郡熊野町の町域が、氷川神社(大宮区高鼻町)から666.00㎞圏。「熊野」つながりで「666」だ!熊野町の町名の由来とされる熊野本宮神社から氷川神社までの距離が666㎞ !

(熊野本宮神社から氷川神社までの距離は互いの社殿を基点にすると665.88㎞、お互いの神社境内を基点として計るとなんとか666.00㎞になる。)

【外部リンク】👉 熊野本宮神社(榊山神社公式ホームページより)

②鹿島神宮(常陸国一之宮・茨城県鹿嶋市)本殿と出雲大社(出雲国一之宮・島根県出雲市)御本殿を線で結ぶと、氷川神社三社のうちの真ん中の神社=中山神社(簸王子社)を通る。あと、氷川神社参道の一ノ鳥居も通る。他、当ライン上には籠神社(丹波国一之宮・京都府宮津市)、倭文神社(伯耆国一之宮・鳥取県湯梨浜町)がある。5つの一之宮神社が繋がっている。

氣比神宮(越前国一之宮・福井県敦賀市)、宇倍神社(因幡国一之宮・鳥取県鳥取市)、熊野大社(出雲国のもう一つの一之宮・島根県松江市)はライン上では無いものの、ラインに近い。

③大生神社(茨城県潮来市)本殿と熊野大社(出雲国一之宮・島根県松江市)本殿を結ぶライン上にも氷川神社が絡む(氷川神社境内の神池を通る)。

大生神社は古代の意富(オフ・多・大・飫富)氏の奉斎社。鹿島神宮の本宮とも伝わる。

☞ 玉前神社-出雲大社レイライン(「千葉県の狛犬」のページ)