日帰り登山へGO! > 栃木県南部の山 > 太平山~晃石山~馬不入山 (往復)

太平山 おおひらさん 標高341m ~ (関東百名山)

晃石山 てるいしさん 標高419.1m ~

馬不入山 うまいらずやま 標高345.2m 太平山県立自然公園 |

|

🅿から太平山頂経由晃石山頂まで約1時間15分

晃石山頂から馬不入山頂まで約1時間10分 |

栃木県栃木市・大平町・岩船町(市町村合併により栃木市)

地理院地図 |

太平山は、晃石山・馬不入山(うまいらずやま)・岩船山へと稜線を連ね、太平山県立自然公園を形成する。古くは太平山から岩船山、三毳山を含めた山々を総称して都賀山(つがやま)とも呼ばれた。太平山山頂には富士浅間神社が祀られ、南東側山腹の平井区域にある太平山神社は平安初期の慈覚大師の創建と伝えられている古社。その南東にある謙信平は、戦国時代、上杉謙信が対立していた小田原の北条氏康と、太平山南麓にある大中寺(だいちゅうじ)で和議を結んだのち、ここまで登り関東平野を見渡したと伝わる場所で、地名の由来となっている。謙信平は好展望地で、かつて滋賀重昴が「陸の松島」と称した程の風景が望め、丹沢山塊、富士山、秩父連山、関東平野も一望できる。3月下旬~4月上旬は太平山北麓の沿道に咲く桜が、6月中旬~7月上旬は太平山神社への表参道(1000段にも及ぶ石段)「あじさい坂」沿いに咲く紫陽花が名所となっている。秋は紅葉、冬は展望を楽しめる。晃石山山頂に1等三角点、馬不入山山頂に3等三角点が設置されている。太平山と晃石山の2座で関東百名山の一つ。

太平山南麓の大中寺は久寿元年(1154)真言宗の寺として開かれたと伝わり、その後、延徳元年(1489)快庵妙慶禅師が曹洞宗大中寺として再興。大中寺は上田秋成著『雨月物語』の「青頭巾」の怪談話の舞台となっており、「大中寺七不思議」という伝説も残る。

晃石山は山頂に晃石神社の小祠、山頂直下に天平元年(729)創立と伝わる晃石神社、南麓には天平十一年(739)に行基が開山と伝わる清水寺(せいすいじ)がある。清水寺は下野三十三観音霊場26番札所で、県指定文化財の木像十一年千手観音菩薩立像がある。 |

| 🚙東北自動車道佐野藤岡→国道50→地方道11(栃木藤岡線)→県道309→県道269→謙信平に🅿(トイレあり)グーグルマップ |

太平山神社公式ホームページ(外部リンク)

2009.4.虹始見/2025.1.水泉動

①謙信平の駐車場に車を停めて

登山開始!

(駐車場の前に展望台、駐車場の横にトイレあり) |

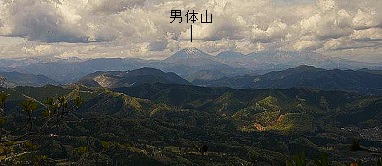

謙信平の展望台から富士山眺望!

丹沢山地・関東山地を広く見渡せます。

上杉謙信もこの景色を見ている!

(冬の視界の利く日に再訪。)

|

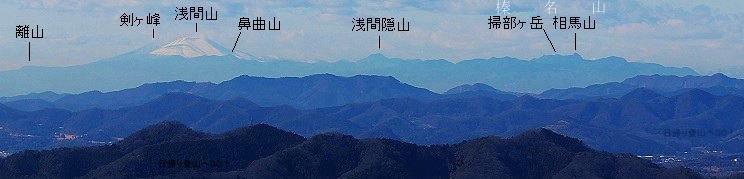

謙信平展望台からの眺望(パノラマ)

「陸の松島」と称される景色!

↓写真クリックで拡大します↓ |

大山から丹沢山地・富士山・関東山地奥秩父、三宝山までの広~い展望!

(謙信平から富士山まで約140㎞、神奈川県の大山まで約110㎞、

東京都の大岳山まで約83㎞、埼玉・長野県境の三宝山まで約100㎞。

大山から三宝山まで直線距離にして約70㎞)

古くは、太平山から三毳山までを含め、都賀山(つがやま)とも称した。

太平山一帯の山塊は関東平野の際(きわ)であるのが確認できる。

まさに「陸の松島」という感じ! |

謙信平駐車場から車道をしばらく歩いて行くと売店の「あづま家」が見えてきます。

「あづま家」の左脇を抜け、石段を登っていくと太平山神社に到着します。

謙信平から太平山神社まで約15分。

②あづま家(お土産・食事処)の左脇を進んでいくと太平山神社への石段と鳥居があります。

(あづま家の手前にも公衆トイレあります)

|

④太平山神社の境内(拝殿前)からは筑波山塊が見えます。

|

⑤奥宮入口 ⑥展望 |

⑤社殿を正面に見て右端のほうにある細長い祠の脇に「奥宮(太平山頂)入口」の案内板が立っています。

〔富士浅間神社0.5km・晃石山2.2km〕

⑥太平山頂までの道中、一ヶ所栃木市街を見下ろせる所があります。この場所以外は樹林帯の中の道です(2009年)。(→2025年再訪したら、木々が成長したのか、市街を俯瞰できるポイントは無かった。)

⑦太平山神社奥宮(石祠)

別称、劔宮(つるぎのみや)・武治宮(ふじのみや)

祭神:天目一大神(あめのまひとつのおおかみ)

拝殿と富士浅間神社の中間の辺りにあります。 |

⑧▲太平山頂上 標高341m

富士浅間神社があります。

祭神は木花咲耶姫命(このはなさくやひめのみこと)

山頂は小広いのですが、周囲は

木々に囲まれ展望はありません。

ベンチ4基。

〔晃石山1.7km/太平山神社0.5km〕

太平山神社から約15分。 |

神社の裏が、少し小高くなっていて、

そこが太平山の最高点。

古くは山頂に太平山城があったらしい。 |

次は晃石山へ向かう。

⑨グミの木峠を通過

〔大中寺0.8㎞/晃石山1.1㎞/太平山神社1.1㎞〕(レスキューポイント2)

道標の指す「晃石山」へ進む。

現在は「ぐみの木峠」とひらがな表記にかわっている(2025年)

|

⑩グミの木峠から晃石山方面へ登って行った尾根上に、広く見渡せる所があります。筑波山塊から東京都心部まで、関東平野を一望できます。(ベンチあり)

|

|

⑪晃石山への近道(分岐)。

見落としてしまっても、

晃石神社側からも登れます。

(2009年当時はこの分岐、

晃石神社・晃石山頂への案内表示が

無かったのですが、

2025年、再訪してみたら案内標示

されていました。)

|

⑫晃石山山頂!標高419.1m

◬1等三角点(点名:晃石山)

山頂は、そこそこの広さ。

小祠と鳥居が立っています。

ベンチ2基。 (レスキューポイント4)

富士浅間神社から約45分。 |

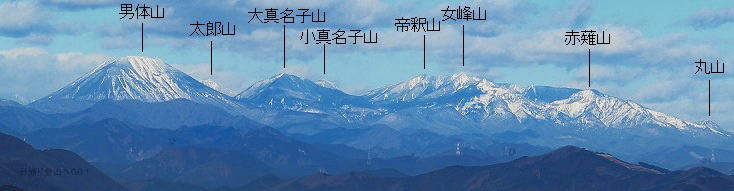

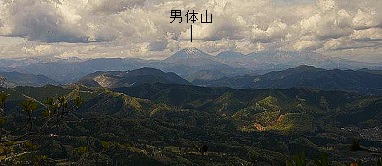

⑬晃石山からの眺望。日光連山が広く見渡せます。(袈裟丸山~皇海山~奥白根山~男体山~女峰山~高原山が見えます)

(前回来たときは木々が生い茂っていて、その隙間からちらっと見える程度だったのですが、どうやら木が部分的にですが刈り払われたようで、なかなか展望が良くなっていました。2009年4月)

|

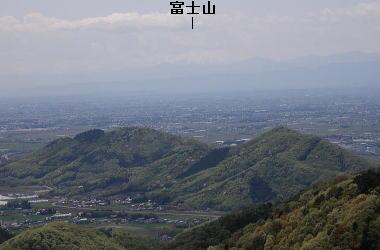

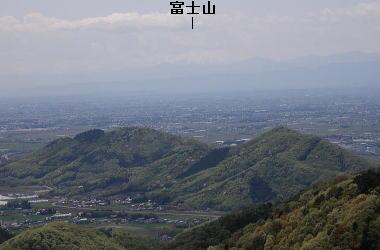

⑭富士山方面もよく見えるようになっていました。

しかし、富士山の山頂部は雲で覆われ、

下の部分も霞んでしまって、くっきりと見え

ませんでした。でも、頂から展望できるように

なっていることが分ったので良かった。

冬のすごく暇な時にでもぷらっと写真撮りに

再訪しようかな。

景色を堪能したら道標の指し示す

「晃石神社」のほうへ下りました(急坂です)。

約5分で神社に到達。

|

➠

16

年

後

の

冬

に

再

訪 |

やはり、冬は空気が澄んでいて

遠くまでよく見える!(2025年1月)

(富士山方面の展望範囲は謙信平より少しだけ

狭いが、こちらからは日光連山方面も見えます)

☞ 富士山のページ

☞ 大岳山のページ 三毳山のページ |

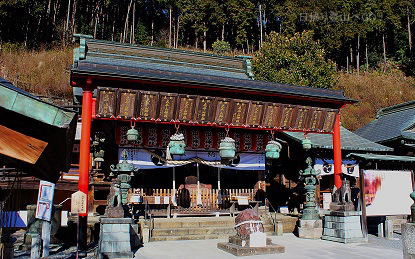

⑮

晃

石

神

社

て

る

い

し

じ

ん

じ

ゃ |

晃石山山頂直下の晃石神社の前は広場になっていて、

晃石山という山名の由来ともなる鏡石が

でんと置かれています(大きさ1m強)。この鏡石が

日夜、太陽や月の光に反射して輝いていたという。

天津児屋根命を祀る。

晃石山頂から約5分。

ここからは筑波山が望めます。テーブル、ベンチあり。

|

⑯鏡石 |

〔太平山神社2.2km/清水寺/桜峠1.2km、馬不入山2.5km/晃石山0.1km〕分岐点

(社殿前の石段を下りたところに清水寺、大中寺への分岐があります)

(筑波山方面の木が大きく育って晃石神社から筑波山は見えなくなっていました。

2025年)

⑰晃石神社から馬不入山へ向かう途中に、指紋の様な模様の入った奇岩が!褶曲が凄い!

これと同じような岩で、さらに大きいものが清水寺-晃石山登山道中(十一面千手観音のお堂から晃石山方面へ少し登ったところ)にあります。 |

⑱青入山 標高389.5m 〔桜峠0.7㎞/晃石神社0.5㎞〕 (レスキューポイント5)

秩父山地~浅間山~赤城山方面を広く見渡せます。テーブルあり。

(ここは、2009年の頃は、ただの尾根上の通過点で、山頂標なども無く眺望もたいしたこと無かった。2025年に再訪してみたら好展望の休憩ポイントになっていた。山頂標も立ち、青入山という山名なのを知る。) |

⑲桜峠へ下りて行く。

石段の急斜面を下りて行くと

桜峠に到着。 |

⑳桜峠 昔、山桜の木があったことからついた名称。

東屋と幾つかベンチがあり、

西方面の展望が開ける。

(こちらも2009年当時より展望が良くなっていた)

晃石神社から約30分。 |

桜峠〔馬不入山1.3km、岩船駅4.6km/村檜神社5.3km/晃石山1.2km、太平山神社3.4km/清水寺1.0km〕分岐点 (レスキューポイント6)

(桜峠から清水寺へ下りた場合は約20分、村檜神社へは約70分)

桜峠から幾つか尾根上の小峰を乗越えると馬不入山山頂。

㉑

馬

不

入

山

山

頂

! |

標高345.2m ◬3等三角点(点名:廣戸) ベンチ2基。

〔岩舟駅3.3㎞/桜峠1.3㎞〕(レスキューポイント8) 桜峠から約35分。

尾根道の突端といった感じの山頂。こちらの頂もそこそこの広さがあります。

北側へ少し下りたところに展望台2ヶ所あり。

秩父山地北側~上州の山、袈裟丸山~皇海山~奥白根山~男体山~高原山~那須岳が見えます。

(太平山神社からは、ここまで約4.7㎞、約2時間10分でした。)

(ここから岩舟駅まで約50分) |

|

八ヶ岳も見えました。 |

那須岳も見えました。 |

☞大小山(妙義山)から見た晃石山・馬不入山(日帰り登山へGO!大小山のページ写真⑳)

このまま岩舟駅の方へ下りてみたかったのですが車を謙信平に停めてあるので、しかたなく往路を戻る。

アップダウンが続くので(高低差はさほどでもないのですが)来た道を戻るのはちょっと面倒くさい。

(馬不入山から桜峠まで戻り、そこから清水寺へ下り、清水寺から車道を歩いて大中寺へ向かい、大中寺から登山道で謙信平というルートがあるのを後で知った。)

登山ルート

往(謙信平→太平山神社→太平山頂→晃石山頂→馬不入山頂)=2時間25分

復(帰りは晃石山頂、太平山頂、太平山神社は寄らず)=1時間45分

|

謙信平 ここに駐車場があります。トイレあり。駐車場の向かいに展望台があり、良い眺めです。

(謙信平を通り過ぎ、さらにず~っと先まで進み、太平山神社境内のそばにも駐車場があります。確か車5、6台分。W.C.アリ。) |

| ↓約15分 車道を先へ進む。あづま家の左脇を抜け、石段を登っていく。 |

|

太平山神社 境内は横に長い。筑波山方面の眺望あり。 〔富士浅間神社0.5km、晃石山2.2km〕 |

↓約15分 山中に入ってしばらくすると栃木市街が見下ろせます。その地点以外は樹林の中の道。

↓ 富士浅間神社までの道中に、太平山神社奥宮(小さな石祠)があります。 |

| ▲富士浅間神社(太平山山頂、太平山城跡) 341m 頂は広め。展望無し。 |

| ↓約15分 道標の指し示す晃石山方面へ向かって下りる。少々急な下り坂。 |

| ぐみの木峠 〔晃石山1.1km/大中寺0.8km/太平山神社1.1km〕分岐点 ベンチ2 |

| ↓約30分 途中にハングライダーの滑走場があり。 |

| ◬晃石山山頂 419.1m 1等三角点 鳥居 石祠 ベンチ2 そこそこの広さ。関東平野、富士山、秩父、日光方面の展望アリ。 |

| ↓約5分 鳥居をくぐって晃石神社の方へ下りる。 |

晃石神社 晃石山の山名の由来ともなる鏡石がある。境内は広場となっている。テーブル、ベンチあり。筑波山が見えます。

〔桜峠1.2km、馬不入山2.5km/清水寺/太平山神社2.2km/晃石山0.1km〕分岐点 |

| ↓約30分 道標の指し示す「桜峠、馬不入山」方面へ進む。青入山(小峰)を越え、最後に急な石段を下りてゆく。 |

| 桜峠 東屋 ベンチ多数 〔馬不入山1.3km、岩舟駅4.6km/清水寺1.1km/晃石山1.2km、太平山神社3.4km〕分岐点 |

| ↓約35分 尾根上の小峰を数回越える |

| ◬馬不入山山頂 345.2m 3等三角点 ベンチ2 展望アリ 〔岩舟駅3.3km/桜峠1.4km、太平山神社4.8km〕 |

↓約1時間40分 桜峠を経て晃石神社へ往路を戻る(約50分)。晃石神社からは晃石山には登らず、巻き道を通ってぐみの木峠まで。

↓その先、太平山神社方面へ進み、林道のほうの緩やかな下り道を進んで行けば、直接「あづま家」まで行けます。 |

| 謙信平に到着 |

|

謙信平の展望台にカマキリがいた。 |

謙信平から車で移動して六角堂へ

六角堂 面白い形の建造物です。

六角堂の横から太平山神社まで1000段ある石段の表参道「あじさい坂」が続く。

(✿6月は参道両脇にアジサイがびっしりと咲く)

ここ六角堂から太平山神社まで石段の参道で登る場合、約0.6km、約25分です。拝殿前に出ます。

〔六角堂〕グーグルマップ

|

4年ぶりに再訪してみたら、太平山神社境内にある山頂への道標が分りやすく立て替えられていました。そして以前は太平山神社からは木々で遮られ見えなかった筑波山が見え、晃石山山頂は周辺は木々が生い茂っていて展望が良くなかったのですが、今回登ってみたらその山頂は部分的に木が刈り払われたようで、富士山方面、日光方面の展望が得られ、なかなか良かった。再訪した甲斐がありました!今回は若干、霞がかった空で、富士山はかろうじて下の部分だけが見えた程度だったので、冬の遠望の利きそうな日にでもまた来ようかな。2009.4.

4年ぶりに再訪してみたら、太平山神社境内にある山頂への道標が分りやすく立て替えられていました。そして以前は太平山神社からは木々で遮られ見えなかった筑波山が見え、晃石山山頂は周辺は木々が生い茂っていて展望が良くなかったのですが、今回登ってみたらその山頂は部分的に木が刈り払われたようで、富士山方面、日光方面の展望が得られ、なかなか良かった。再訪した甲斐がありました!今回は若干、霞がかった空で、富士山はかろうじて下の部分だけが見えた程度だったので、冬の遠望の利きそうな日にでもまた来ようかな。2009.4.

茶店は沢山ありましたが、山バッジありませんでした。

近くの山☞ 岩船山(馬不入山の南方)

☞大小山(妙義山)から見た晃石山・馬不入山(日帰り登山へGO!大小山のページ写真⑳)

☞道の駅かぞわたらせの展望デッキから見た太平山~晃石山~馬不入山(奥東京湾最奥部・篠山貝塚のページ・写真⑧)

🚙 近くの道の駅【外部リンク】 👉 道の駅思川(道の駅公式ホームページ)

清水寺、大中寺から登るルートもあります(無料駐車場・トイレあり)

清水寺 せいすいじ

駐車場、トイレ、

〔説明板・案内図、道標あり〕

晃石山まで約40分、

桜峠まで1.0㎞ 約30分。

大中寺まで2.1㎞約40分。

県指定文化財の

十一面千手観音菩薩像は

清水寺本堂の上の方の

観音堂にあります

|

|

清

水

寺

の

駐

車

場

に

あ

る

案

内

図

よ

り |

大中寺 だいちゅうじ

上杉謙信と北条氏康が和議を結んだお寺です。

上田秋成の『雨月物語』にある「青頭巾」の話は大中寺の出来事としている。

怪しい雰囲気をひしひしと感じるのは、物語を読んだあとだから?

〔駐車場、トイレ、案内図、道標あり〕

ぐみのき峠まで約40分、

清水寺まで2.1㎞約40分、

謙信平まで約35分、

大平下駅まで2.4㎞約40分、

六角堂まで2.5㎞約55分。 |

日帰り登山へGO!